"Das ist ein Tsunami an Gütern": Kristian Vanderwaeren, der Generaldirektor der Zollbehörden spricht in Superlativen. Und das zu Recht, wenn man sich die nackten Zahlen anschaut, denn der Liège Airport wurde in weniger als zehn Jahren buchstäblich zum Opfer seines Erfolgs.

2017 wurden am Lütticher Frachtflughafen noch knapp 400.000 Päckchen beim Zoll deklariert. Drei Jahre später, waren es schon fast 200 Millionen Warenlieferungen. Wieder drei Jahre später, 2023, hatte sich diese Zahl schon wieder verdoppelt: 400 Millionen Zollanmeldungen. Ein Jahr später dann nochmal eine Verdopplung - und 2024 wurde die Schallmauer durchbrochen: "Im vergangenen Jahr haben wir eine Milliarde Zollanmeldungen registriert", sagte Kristian Vanderwaeren in der VRT. Eine Milliarde Bestellungen, die über den Liege Airport abgewickelt werden mussten - eben ein Tsunami.

Wenn man hier von "Zollanmeldungen" spricht, dann aus gutem Grund. Streng genommen kommen in Lüttich nämlich "nur" 400 Millionen Päckchen an, die oft mehrere Produkte bzw. Bestellungen enthalten, die von ein und demselben Kunden geordert wurden.

Was in Lüttich entladen wird, kommt in aller Regel aus China. 2018 hatte die damalige Regierung Michel mit der chinesischen Handelsgruppe Alibaba ein Zusammenarbeitsabkommen unterzeichnet, das vorsah, Lüttich zu einer Drehscheibe auszubauen. 2021 begann das gleichnamige Verkaufsportal seine Aktivitäten in Bierset. Und seither ist der Liège Airport quasi das Einfallstor für chinesischen Waren in Westeuropa, denn von hier aus wird unter anderem etwa auch der deutsche Markt beliefert.

Von Alibaba spricht man heute kaum noch. Den Platz eingenommen haben Verkaufsportale wie Shein und vor allem Temu. Und der Markt boomt, wie die Wachstumszahlen am Liège Airport zeigen. Eine Milliarde Zollanmeldungen, das sind im Durchschnitt rund drei Millionen pro Tag, die eigentlich vom Zoll überprüft werden müssten. Nur stehen diesen drei Millionen Warenlieferungen ganze 180 Zollbeamte gegenüber, die in Lüttich arbeiten.

"Das ist eine Mission impossible", räumt der Generaldirektor der Zollbehörden unverblümt ein. "Der chinesische E-Commerce mit seiner Flut an Waren stellt uns vor eine unlösbare Aufgabe: Wir können sie nicht ordnungsgemäß kontrollieren", sagt Kristian Vanderwaeren. Das ist umso beunruhigender, als es hier um eben chinesische Importe geht. Das Reich der Mitte ist ja nicht nur für Billigprodukte bekannt, die oft die europäischen Standards nicht erfüllen, sondern vor allem auch für Produktfälschungen aller Art.

Ein Blick auf die Webseiten der Portale genügt, um gleich einen zumindest hinlänglichen Verdacht zu hegen. Man muss sich nur mal Produkte anschauen in einem Bereich, in dem man sich ein wenig auskennt: Da sieht man Preise, die einfach nicht sein können.

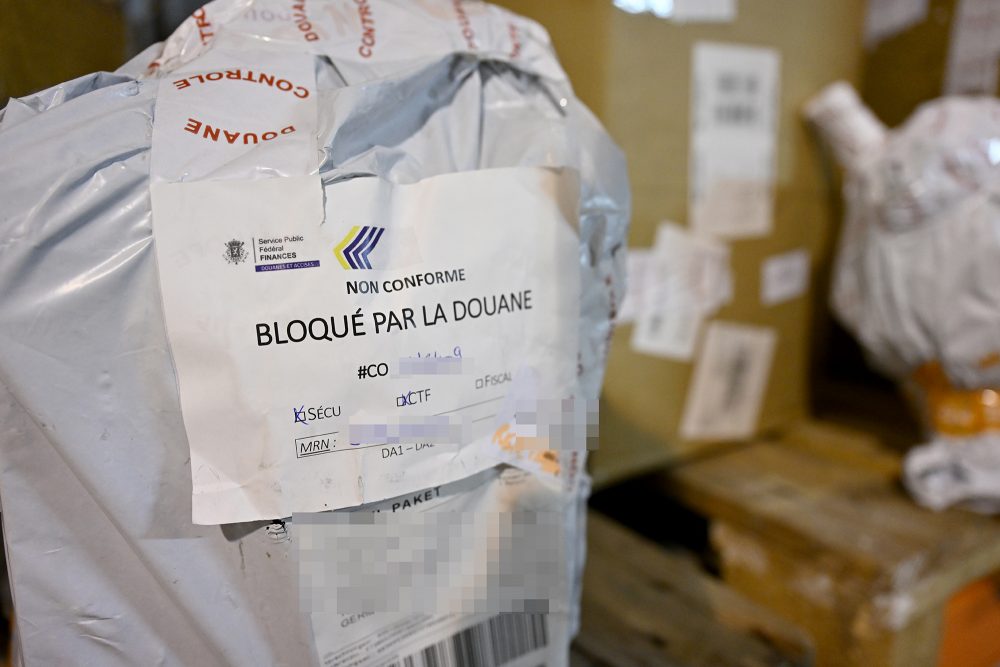

Dass das mehr als nur ein vages Bauchgefühl oder ein Vorurteil ist, das zeigt sich in Lüttich regelmäßig. Wie gerade erst bekannt wurde, haben die Zollbehörden Ende vergangenen Jahres den Inhalt von gleich zwei ganzen Frachtmaschinen integral beschlagnahmt. Eine kam aus Hongkong, die andere aus Shanghai. An Bord der beiden Flugzeuge: Insgesamt knapp 11.000 Päckchen, verpackt in rund 1.000 großen Kartons, Gesamtgewicht: 16 Tonnen.

Wie die Zeitung L'Echo berichtet, kamen da die tollsten Sachen zum Vorschein: Kleidungsstücke, Schuhe, Modeaccessoires, aber auch Kosmetikprodukte und Unterhaltungselektronik, sogar Musikinstrumente. Alles namhafte Marken, aber alles gefälscht. Deklariert wurden im Falle dieser beiden Frachtmaschinen Waren im Gegenwert von etwas mehr als 200.000 Euro - ein Witz, selbst wenn die Produkte weit unter Preis verkauft werden. Die Waren wurden inzwischen allesamt vernichtet: 16 Tonnen für die Tonne.

Eine Stichprobe, die vielleicht tief blicken lässt. Jedenfalls zeigt diese Episode doch das potenzielle Problem am Liège Airport. "All das wissen wir natürlich", sagt Zollchef Kristian Vanderwaeren. "Und wir haben im vergangenen Jahr schließlich auch 50.000 Päckchen geöffnet, was nun auch nicht nichts ist. Nur wissen wir auch, dass das eben nur 0,005 Prozent dessen ist, was in Lüttich reinkommt."

Kristian Vanderwaeren erneuert denn auch nochmal seien Appell an die EU-Kommission: Man muss dringend auf das Phänomen reagieren: die Prozeduren vereinfachen, das Produktscreening schon in den Webshops beginnen, aber vor allem auch die Plattformen stärker in die Pflicht nehmen.

Roger Pint