Schrödingers Katze, Teilchen, die zugleich da und nicht da sind – Quantenphysik sorgt oft eher für Stirnrunzeln als für Verständnis. Und doch bildet genau das die Grundlage für die Technologien, an denen in Jülich geforscht wird.

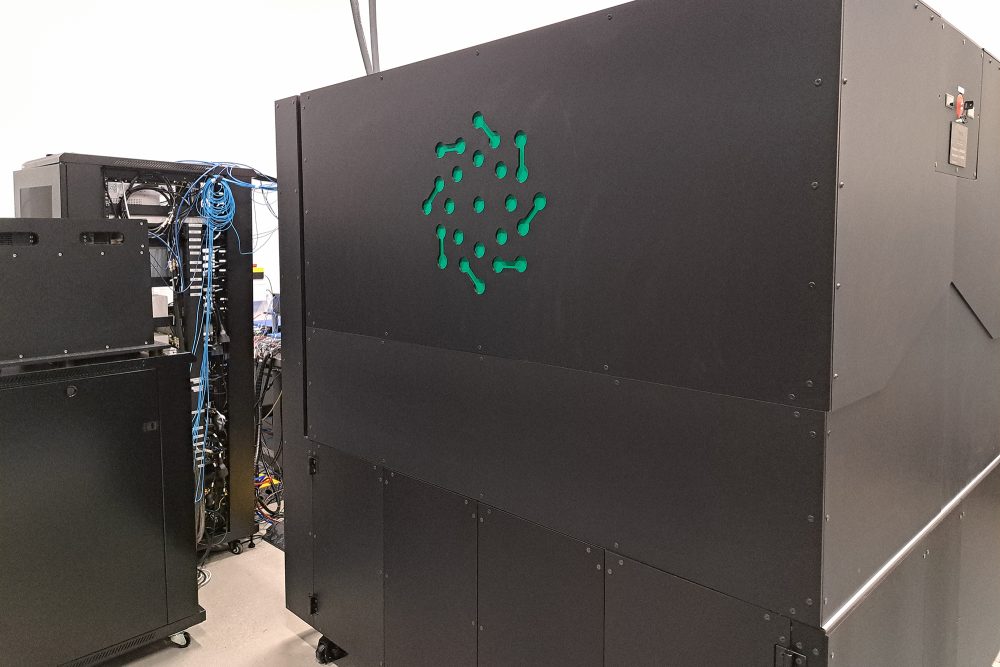

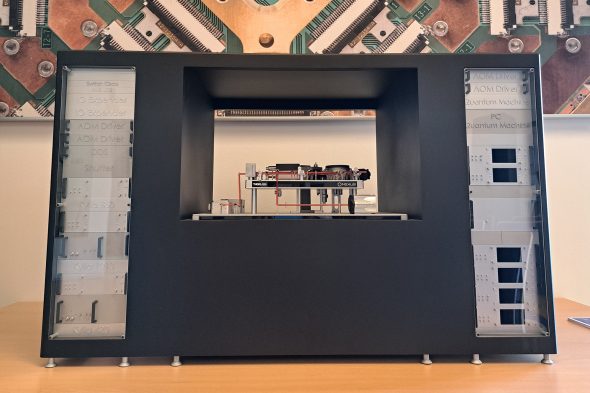

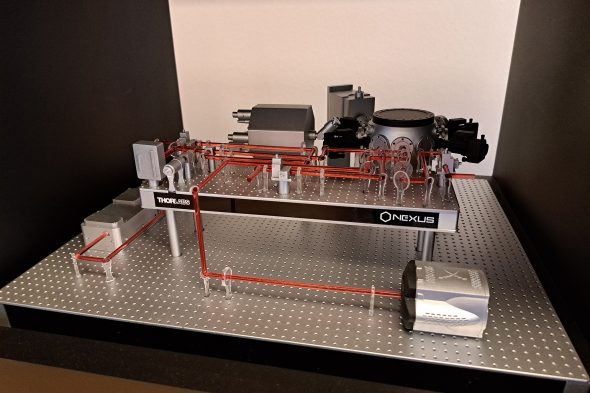

Dort steht nun ein geheimnisvoller schwarzer Kubus: Im Inneren werden Rubidium-Atome von Laserstrahlen manipuliert und in sogenannte Quantenzustände versetzt – die Basis für die Berechnungen des Quantencomputers. Vier Monate dauerte der Aufbau. Am vergangenen Donnerstag wurde "Jade" offiziell eingeweiht.

Doch was macht einen Quantencomputer eigentlich aus? Professor Thomas Lippert, Direktor des Jülich Supercomputing Center, erklärt: "Wenn sie beim klassischen Computing hundert Zahlen addieren, dann müssen sie hundert Rechnungen machen. Beim Quantencomputer ist das nicht so, wenn sie einen geeigneten Algorithmus dafür finden."

Quantencomputer können also Aufgaben lösen, bei denen klassische Computer an ihre Grenzen stoßen - ein Spezialwerkzeug für extrem komplexe Probleme. Thomas Lippert nennt Beispiele: "Zum Beispiel in der Logistik, im Flugverkehr, bei Stadtplanungen oder der Dynamik von Fahrzeugen. Andere Bereiche sind Materialeigenschaften, die nur mit Hilfe der Quantenphysik berechnet werden können, genauso wie Hirn- und biologische Forschung. Und wir hoffen natürlich auch, dass wir hier einen Sprung machen können in Richtung eines einfacheren und kostengünstigeren Trainings von KI-Modellen."

Entscheidend ist nicht nur der Quantencomputer selbst: "Jade" wurde in den Supercomputer "Jureca" eingebunden. Diese hybriden Maschinen sind der Schlüssel, um Forschungsergebnisse praktisch nutzbar zu machen.

Parallel zur Einweihung in Jülich startete ein baugleiches System namens "Ruby" nahe Paris. Die Doppelstruktur bringt Vorteile. "Wir können natürlich auf unterschiedliche Erfahrungswerte und Probleme zurückgreifen. Deshalb macht es großen Sinn, diese Erfahrungen zusammenzubringen, gemeinsam zu diskutieren und anschließend einen gemeinsamen Standard zu entwickeln. Sozusagen als Keimzelle für weitere Partnerschaften in Europa."

High-Performance Computing and Quantum Simulator hybrid (HPCQS) ist das vierjährige EU-Pilotprojekt, dessen Ziel genau die Integration der beiden Quantencomputer war. Mehr als 15 Partner arbeiteten daran, unterstützt mit rund zwölf Millionen Euro aus EU- und nationalen Mitteln. "Jade" und "Ruby" bilden das Herz der ersten europäischen hybriden Hochleistungsrechner-Infrastruktur; weitere Quantencomputer sollen folgen.

"Am Ende muss man all diese Erfahrungen zusammenbringen", erklärt Thomas Lippert. "Und nicht nur das: Man muss natürlich auch versuchen, die Maschinen miteinander zu vernetzen, damit verschiedene Gruppen, die auf einer Maschine Erfahrung sammeln, auch einfachen Zugang zu anderen Maschinen haben. Das nennen wir Föderierung."

Europa ist bei Forschung und Start-ups weltweit vorne mit dabei, hinkt aber bei der Kommerzialisierung den USA und China hinterher. Projekte wie HPCQS sollen diese Lücke schließen. Bis 2040 könnte der globale Marktwert der Technologie über 155 Billionen Euro erreichen. Quantencomputing ist damit nicht länger Vision, sondern wird zum entscheidenden Werkzeug für Wissenschaft, Wirtschaft und Technologie.

Alice Devroye