In seinem großen Garten in Raeren hat David Spencer alles, was er für seine Leidenschaft braucht. Nach seiner Doktorarbeit an der RWTH Aachen über die Krankheitsresistenz der Sojabohne hat sich der Biologe voll und ganz der Wissenschaftskommunikation verschrieben.

Sein Ziel ist es, den Menschen die Welt der Pflanzen näher zu bringen. "Ich habe während meiner Promotionszeit im Labor schon gemerkt, dass die Themen der modernen Pflanzenforschung viele Menschen interessieren. Denn wir haben jeden Tag Kontakt zu Pflanzen und das nicht nur beim Essen. Auch in Möbeln, Biodiesel, den wir tanken, oder auch in den Seiten eines Buches stecken Pflanzen. Für mich war schnell klar, dass ich meine Leidenschaft für Pflanzen nach draußen bringen wollte. Dann war die Resonanz von Anfang an sehr groß und deshalb bin ich dabei geblieben."

Der erste Auftritt fand 2018 bei einem Science Slam an der RWTH statt - eine Art Wettbewerb, bei dem Wissenschaftler ihre Arbeit auf lockere und mitunter auch lustige Art und Weise präsentieren. 1.200 Menschen saßen im Publikum und wählten David Spencer zum Sieger - der Anfang einer spannenden Reise. Später kamen der Podcast "Krautnah", unterstützt vom Bundesministerium für Bildung und Forschung, und eine YouTube-Präsenz hinzu.

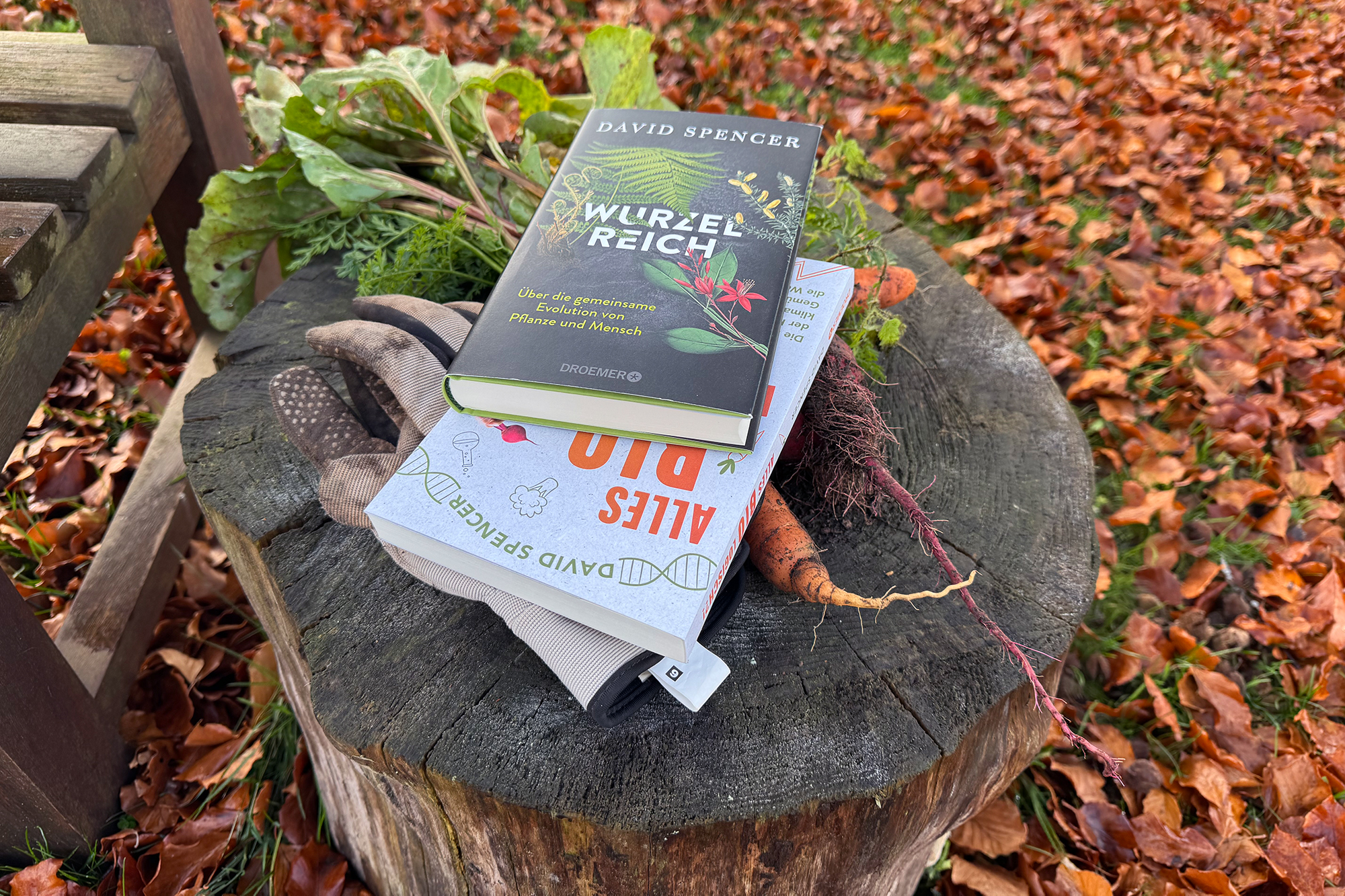

Auch zwei Bücher hat David Spencer schon geschrieben. Das letzte kam im April raus. In "Wurzelreich" beschreibt er die enge Beziehung von Mensch und Pflanze - die weit über den Beginn der Landwirtschaft vor rund 10.000 Jahren hinausgeht.

"In Wahrheit ist die Geschichte natürlich noch viel älter. Pflanzen haben lange bevor es den Menschen gab damit angefangen, die Atmosphäre mit Sauerstoff anzureichern und das Leben für uns eigentlich erst möglich gemacht. Mit dem Beginn des Ackerbaus ist die Beziehung dann aber fast innig geworden. Die Evolutionen von Mensch und Pflanze sind eng verbunden. Einfach dadurch, dass wir die Pflanze brauchen, um zu überleben, beide Seiten aber gleichzeitig auch eine funktionierende Welt brauchen."

Zu den Themen des Buches zählen auch Abwehrmechanismen, die Pflanzen über Jahrmillionen entwickelt haben, um sich zu schützen oder im Notfall sogar anzugreifen. Da gibt es offensichtliche Merkmale wie Dornen oder Stacheln, aber auch ziemlich abenteuerliche Taktiken.

"Es gibt Kiefernarten, die es schaffen, Waldbrände zu legen, könnte man sagen. Die Bäume produzieren sehr brennfähige Pflanzenöle und kommen gleichzeitig aufgrund ihrer Beschaffenheit sehr gut mit Waldbränden klar. So schafft der Baum es, sich selbst zu schützen und das Feuer gleichzeitig zu beschleunigen, um andere Pflanzen zu verbrennen und so mehr Platz in seinem Habitat zu bekommen. Pflanzen haben es faustdick hinter den Ohren."

Auch das Schlagwort Gentechnik taucht in David Spencers Arbeiten immer wieder auf. Bei vielen Außenstehenden sorgt das Wort für Skepsis. Doch gerade moderne Ansätze könnten dazu beitragen, unsere Nutzpflanzen widerstandsfähiger zu machen.

"Seit 10.000 Jahren haben wir Pflanzen nach unseren Wünschen geformt. Wir haben sie gekreuzt und gezüchtet. Manche Sorten erkennt man gar nicht wieder. Beim Mais ist es zum Beispiel so, dass das früher ein unscheinbares Gras war und jetzt ist es ein dicker Kolben. Wir wissen auch gar nicht mehr, wo die Ursprungsform des Maises herkommt, weil er inzwischen so von seiner wilden Form entfremdet ist", so Spencer.

"Jetzt ist die Frage, was unterscheiden neue Methoden, wie Gentechnik oder Genom-Editierung von alten Formen wie Kreuzung oder Selektion, was man früher gemacht hat. Die neuen Methoden sind schneller und präziser und führen deshalb auch schneller zu Ergebnissen. Manche dieser Methoden können aber leider nur im Labor umgesetzt werden, deshalb wirkt es künstlich - ist es ja auch. Aber wenn man auf das Ergebnis guckt, haben wir in der Pflanze eine veränderte DNA, genau wie Ackerbauer der jüngsten Zeit es gemacht haben."

"Wir müssen uns natürlich immer die Frage stellen, ob die Änderung der Genetik einer Pflanze gut für uns oder für die Umwelt sind. Aber Gentechnik könnte zum Beispiel dafür sorgen, dass die Nutzpflanze kein Ackergift mehr braucht, um sich gegen Schädlinge zu verteidigen."

Gelegentlich vermisst David Spencer das Labor. Doch in der Wissenschaftskommunikation hat der Biologe seine Bestimmung sichtlich gefunden.

Lindsay Ahn