Theater wurde in Aachen schon vor zwei Jahrhunderten gespielt. Das heutige Theaterhaus am Theaterplatz wurde 1825 eröffnet – nach nur zweieinhalb Jahren Bauzeit. Es ersetzte das alte Komödienhaus am Katschhof, das längst zu klein geworden war. Im neuen Haus fanden bald große Aufführungen statt, die das gesellschaftliche Leben der Kur- und Badestadt prägten.

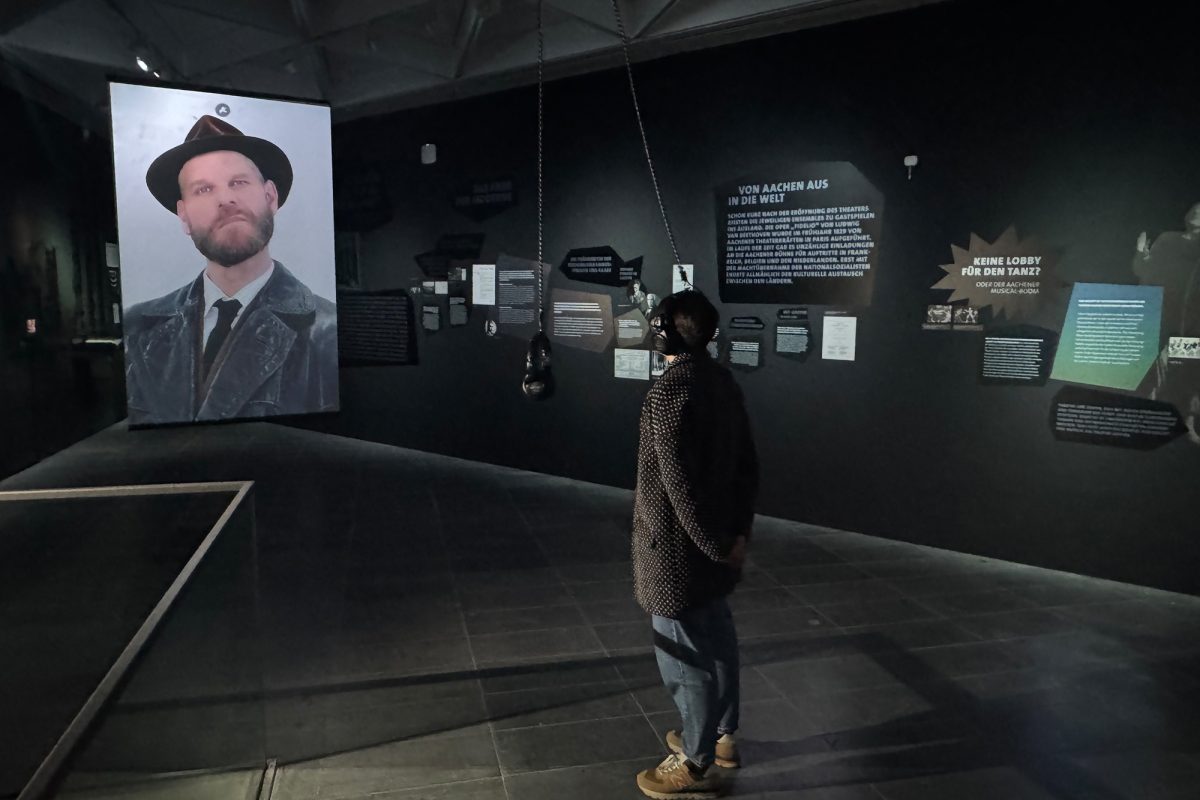

Im Eingangsbereich des Centre Charlemagne erwartet die Besucher ein Modell des heutigen Theaters. Von dort führt die Ausstellung durch zwei Jahrhunderte wechselvoller Geschichte, erklärt die Kuratorin der Ausstellung, Viktoria Walmrath. "Die Besucher erwartet eine Rundschau über 200 Jahre Theater Aachen. Der Fokus im Ausstellungsraum liegt auf fünf Großprojektionen, wo sie den Gedanken von zehn historischen Persönlichkeiten lauschen können."

Diese eingesprochenen Texte, vorgetragen von Mitgliedern des aktuellen Ensembles, bilden das Herzstück der Schau. Sie machen Theatergeschichte lebendig – etwa durch die Erinnerungen der jüdischen Sopranistin Elisabeth Klepner, die 1933 emigrieren musste, oder eines Theatermitarbeiters zu Beginn des Ersten Weltkriegs.

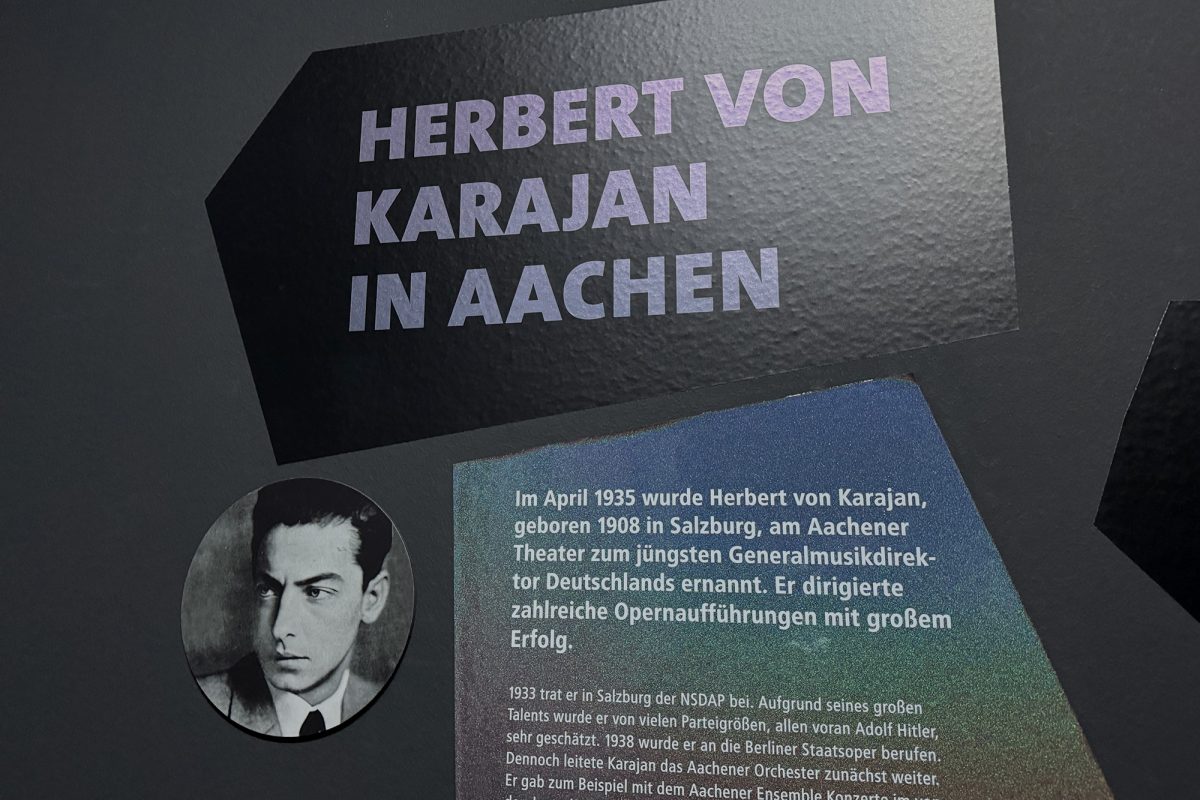

"Unser Wechselausstellungsraum ist ein Dreieck. Und so konnten wir es gut nutzen, dass die Spitze, auf die alles zuläuft, der Nationalsozialismus ist. Es war uns wichtig, dass der Nationalsozialismus sich zuspitzt - dass es, räumlich gesehen, dort enger und unangenehmer wird- weil wir auch thematisch in diesen Kontext im Theater Aachen hineingehen und uns mit Täter- und Opferperspektiven beschäftigen", erklärt Viktoria Walmrath. Die Ausstellung greift auch dunkle Kapitel der Theatergeschichte auf, etwa die Zerstörung im Zweiten Weltkrieg und den Wiederaufbau in den 1950er-Jahren. Sie zeigt, wie eng die Aachenerinnen und Aachener mit ihrem Theater verbunden sind.

Das Theater Aachen war schon immer ein Spiegel seiner Zeit. Als Live-Medium lasse es sich nicht so einfach konservieren, erklärt die Kuratorin. Deshalb setzt die Schau auf audiovisuelle Eindrücke statt auf viele Exponate. Eine ergänzende Kostümausstellung ist im Couven-Museum zu sehen.

Interessant ist auch der Blick in die Organisationsgeschichte: Erst 1920 ging das Theater in städtische Trägerschaft über. Zuvor war es privat geführt. Die Direktoren zahlten Pacht und trugen das unternehmerische Risiko allein. Damit änderten sich auch Anspruch und Programm: "Es ging in den ersten 100 Jahren mehr darum, dass man komödiantische Stücke und Lustspiele aufgeführt hat. Das war vielfach mehr die seichtere Unterhaltung, weil das Theater auch dazu da war, den Kurgästen ein interessantes Freizeitangebot zu bieten. Da war der Bildungsanspruch sicherlich noch nicht so hoch an die Stücke und Inhalte, wie es dann mit den 1920er-Jahren entstanden ist. Man wollte mehr Bildungstheater", weiß Viktoria Walmrath.

Die Ausstellung "Bravo! Bravissimo! 200 Jahre Theater in Aachen" läuft noch bis Mitte April im Centre Charlemagne.

Manuel Zimmermann