UEFA-Präsident Michel Platini hat die gegen ihn erhobenen Korruptionsvorwürfe hinsichtlich der Vergabe der Fußball-Weltmeisterschaft 2022 an das Emirat Katar scharf zurückgewiesen.

"Zu glauben, dass meine Wahl für Katar 2022 aufgrund von Arrangements zwischen dem französischen Staat und Katar getroffen wurde, ist nichts als reine Spekulation", erklärte Platini am Dienstag in einer Pressemitteilung. Er drohte dabei, "vor Gericht gegen jede Person vorzugehen, die meine Integrität bei dieser Abstimmung infrage stellt".

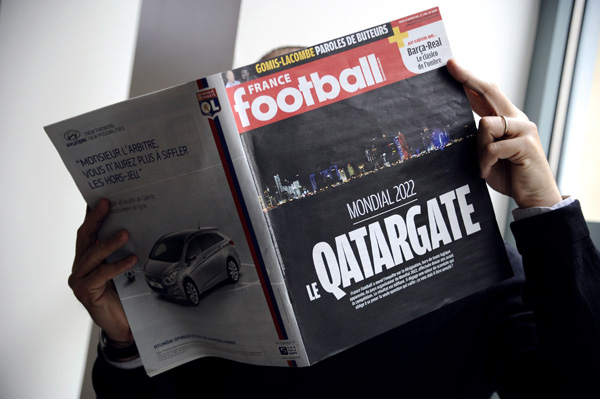

Das seriöse französische Fachmagazin "France Football" hatte zuvor behauptet, Platini habe auf Drängen des damaligen französischen Staatschefs Nicolas Sarkozy dem Wüstenstaat die Stimme gegeben. Als Gegenleistung sollen die Katarer Investitionen im französischen Fußball zugesichert haben.

Im Mittelpunkt der Anschuldigungen steht ein Abendessen am 23. November 2010 im Élysée-Palast, dem Sitz des französischen Präsidenten in Paris, wenige Tage vor der Vergabe der WM. Der damalige Hausherr Sarkozy soll unter anderem Platini, den Emir von Katar, Scheich Hamad Al Thani, und die damalige Clubführung von Paris Saint-Germain empfangen haben. Wie "France Football" in seinem 20-seitigen Untersuchungsdossier schrieb, soll dabei ein regelrechter Tauschhandel stattgefunden haben. Inzwischen haben die Araber PSG gekauft und viele Stars wie Zlatan Ibrahimovic in die französische Hauptstadt geholt. Auch Rechte für die TV-Übertragung der französischen Liga wurden erworben.

Platini bestreitet im Gespräch mit "France Football" das Abendessen nicht, ein Abkommen bezüglich der WM 2022 habe es aber nicht gegeben. "Eines Tages wurde ich von Sarkozy eingeladen, und da war auch der Premier von Katar dabei. Herr Sarkozy hat mich aber nie gebeten, Katar meine Stimme zu geben", wird der UEFA-Boss zitiert. Er habe unabhängig abgestimmt, versicherte Platini. Es sei einfach an der Zeit gewesen, "die WM in diesen Teil der Welt zu bringen".

Es ist nicht das erste Mal, dass die Korrektheit der WM-Vergabe 2022, bei der unter anderem Südkorea, Japan, Australien und die USA den Kürzeren gezogen hatten, angezweifelt wird. Der Außenseiter hatte sich in der entscheidenden Abstimmung am 2. Dezember 2010 mit 14:8 Stimmen gegen die favorisierte Kandidatur der USA durchgesetzt.

Von Emilio Rappold, dpa - Bild: Lionel Bonaventure, afp