Der größte Klimasünder im Bau ist Beton – genauer gesagt: der Zement darin. Bei seiner Herstellung wird Kalk auf über 1.400 Grad erhitzt, was enorme Mengen CO₂ freisetzt – sowohl aus dem Material selbst als auch durch die dafür benötigten Brennstoffe. Seine große Verwendung im Bausektor ist verantwortlich für acht Prozent der menschengemachten CO₂-Emissionen weltweit.

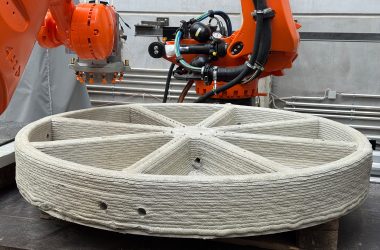

Das Team des Instituts für Massivbau der RWTH Aachen um Professor Martin Claßen versucht deshalb Wege zu finden, Beton in Zukunft anders einzusetzen, um den Bausektor umweltfreundlicher und ressourcenschonender zu gestalten: "Wenn man sich heutzutage Gebäude anschaut, dann haben die in der Regel sehr dicke Deckenstrukturen. Die Decken sind 20 bis 30 Zentimeter dick und vollgestopft mit Beton. Wir wissen aber von unseren Berechnungen, dass wir auch mit viel weniger auskommen könnten. Das ist nur leider unglaublich schwierig herzustellen. Jetzt haben wir aber neue Fertigungsverfahren, die es uns erlauben, den Beton nur dahin zu setzen, wo wir ihn brauchen, zum Beispiel durch 3D-Druck. Das ist ein Schlüssel, viel weniger Materialien einzusetzen. Wir haben hier im Labor schon ein Deckenteil gedruckt, das genau so tragfähig ist, wie eine herkömmliche Decke aus Stahlbeton - dabei brauchen wir aber nur 30 Prozent des Materials. Da sparen wir sehr viel ein", sagt Martin Claßen.

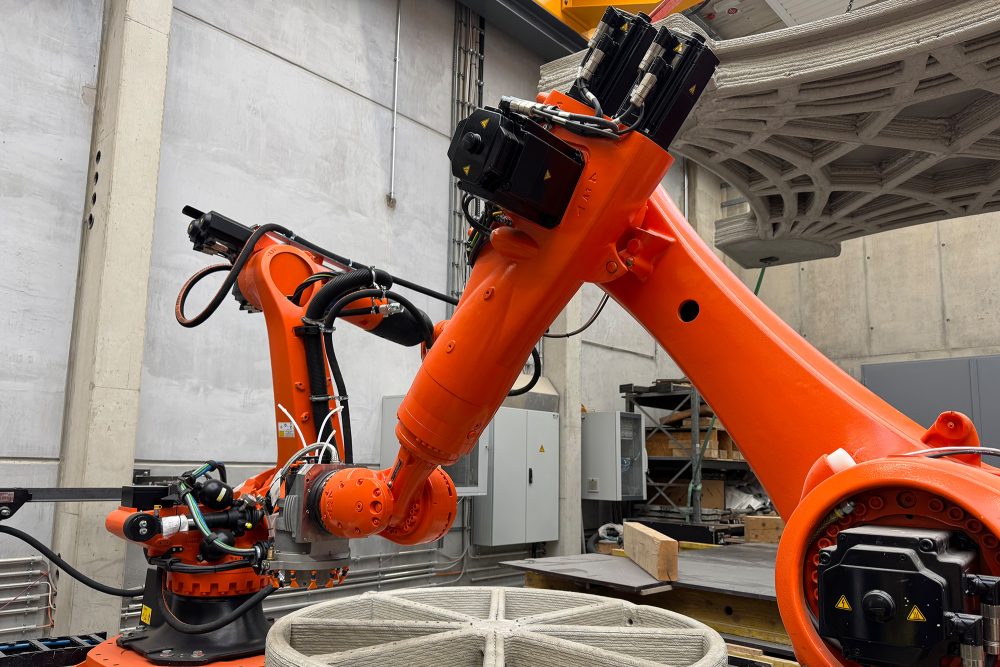

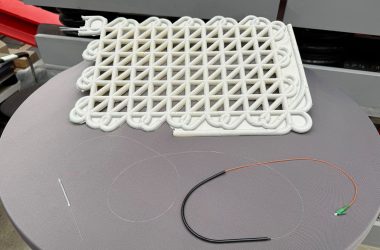

Die 3D-Drucke entstehen mithilfe von Robotern, die den Beton präzise auf ein Carbon-Skelett auftragen. Das ersetzt den herkömmlichen Stahl, kann nicht rosten und macht die Konstruktionen langlebiger. Gleichzeitig können so Bauteile in Modulform vorproduziert und auf der Baustelle zusammengesetzt werden. Bei Bedarf ist es auch möglich, die Teile wieder auseinanderzubauen und wiederzuverwenden. So könnte im Bausektor ein Kreislaufmodell entstehen.

Neben dem sparsamen Umgang mit den vorhandenen Ressourcen und dem Moduldruck konzentriert sich die Forschung um das Institut von Martin Claßen aber auch auf den Umgang mit bestehenden Bauwerken. "Da ist es wichtig, Gebäude, die nicht mehr den aktuellen Anforderungen entsprechen, zu verstärken, und sie durch geschickte Verfahren tragfähiger zu machen. So können wir nicht nur ein weiteres Nutzen gewährleisten, sondern die Gebäude in gewisser Weise upcyclen. Und das gilt nicht nur für unsere Wohngebäude, sondern auch für unsere Brücken und andere Infrastrukturbauwerke. Die sind oft in desaströsem Zustand und wir können gar nicht so viele Brücken kurzzeitig ersetzen, wie wir eigentlich müssten."

Um den Zustand der Gebäude einzuschätzen, werden die Bauwerke mit speziellen Sensoren ausgestattet. So wird das Bauwerk "smart" und der Nutzer kann im Voraus abschätzen, wann das Bauwerk ausgebessert werden muss. Im Bereich des neuen Wohnraums ist auch die Bezahlbarkeit eine zentrale Frage. Hier kann die Forschung zum Bauen der Zukunft vor allem zwei Faktoren beeinflussen.

"Zum einen ist es die Digitalisierung. Wenn wir Roboter einsetzen, werden unsere Bauprozesse schneller, das ist ein ganz wichtiger Kostenfaktor. Das Bauen ist so teuer, weil es sich in den letzten 50 bis 60 Jahren kaum verändert hat und wir immer noch mit den gleichen Prozessen arbeiten. Mit den neuen Verfahren sind wir jetzt dazu in der Lage, die Produktivität zu steigern und Kosten einzusparen. Der zweite Baustein ist es, weniger Material zu verwenden. Wenn wir bis zu 70 Prozent des Materials einsparen können, muss das nicht bezahlt werden. Ich muss aber natürlich auch dazu sagen, dass viele Rahmenbedingungen auf die Kosten einen Einfluss haben. Da spielen zum Beispiel die Bauzinsen eine Rolle, also Dinge, die außerhalb unseres Einflussbereiches liegen," sagt Professor Claßen.

Für seine Forschung arbeitet das Institut der RWTH nicht nur mit anderen RWTH-Einrichtungen zusammen, sondern auch mit der TU Dresden. Gemeinsam gehören die Universitäten zum Exzellenzcluster CARE – das steht für Climate-neutral and Resource-efficient Construction. Ab Januar wird die Zusammenarbeit sieben Jahre lang von der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) gefördert – in der Hoffnung, dass die neuen Erkentnisse und Technologien der Forscher schon bald großflächig im Bausektor genutzt werden können.

Lindsay Ahn

Dass die RWTH an neuen Methoden forscht, ist in Ordnung. Dass dies aber mit untragbaren Argumenten des "Klimanonsens" garniert ist, ist ausschließlich der finanziellen Unterstützung durch die EU geschuldet. Zu meiner Studienzeit war die RWTH ein Hort der Wissenschaft.