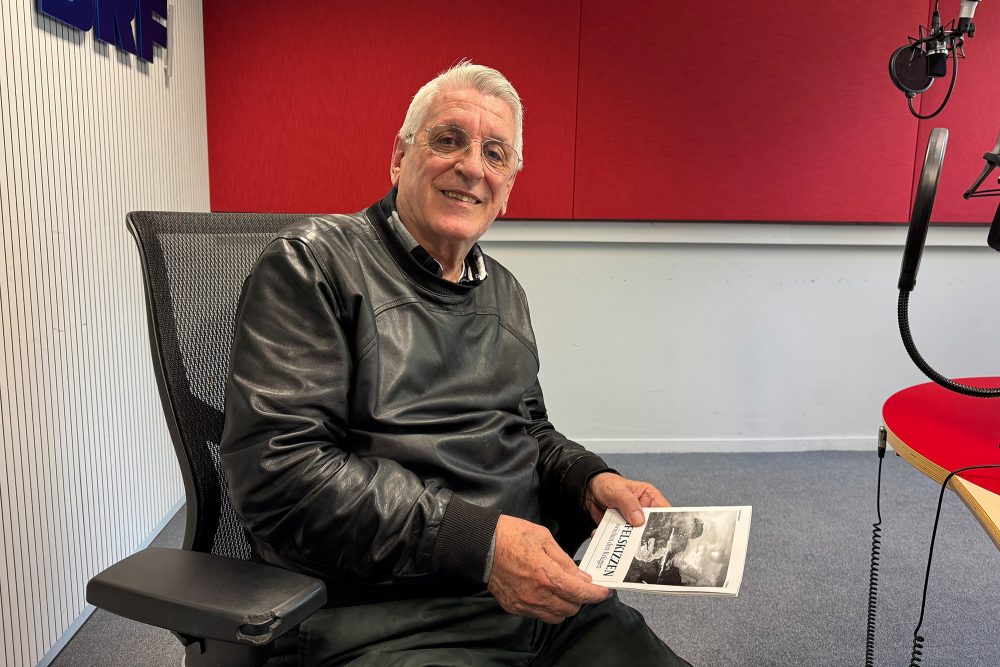

Kurt Heinen aus Mützenich, der mittlerweile in Köln lebt, hat diesen Berichten eine Familiengeschichte hinzugefügt, nämlich die seiner Adoptiveltern.

Herr Heinen, Sie haben uns mit den "Eifelskizzen zwischen den Kriegen" ein kleines Büchlein mitgebracht, das in die Vergangenheit schaut. Wie kam es zu diesen "Eifelskizzen"?

Eigentlich durch die Erzählungen meiner Adoptiveltern. Ich wurde in Aachen geboren und bin in Mützenich aufgewachsen. Insbesondere meine Mutter Franziska (geboren 1915) hatte eine sehr harte Kindheit und Jugendzeit. Weil ihr Vater, der im Buch erwähnte Wilhelm, im Herbst 1917 in der Normandie verstorben ist durch Kriegseinwirkung.

Diese Familiengeschichte führt auch in das heutige Ostbelgien.

Ja, insofern als dieser Wilhelm in Elsenborn geboren wurde. Zu jener Zeit wurde der Truppenübungsplatz durch die kaiserlich-deutschen Behörden angelegt und das Haus fiel dem Truppenübungsplatz zum Opfer. So kam es, dass vor 1914 Wilhelm mit seiner Anna aus Wirtzfeld nach Mützenich kam, dort ein Haus kaufte und als Landwirt einen Hof bewirtschaftete.

Es geht Ihnen in diesem Büchlein dann vor allem um die Zwischenkriegszeit und den Zweiten Weltkrieg ...

Ja, der erste Schlag in die Familie kam durch den Tod des Vaters in der Nähe von Lille. Der zweite Schlag war, dass der Sohn den Vater überhaupt nicht mehr gekannt hat: Als der Sohn geboren wurde, war der Vater bereits tot. Das führte dazu, dass die Familie nur aus der Witwe und ihrer minderjährigen Tochter bestand und in diesen Umständen und Zeiten einen Hof bewirtschaften musste. Heute würde man sagen: Plackerei. Die Rente war ungewöhnlich niedrig für Kriegswitwen nach dem Ersten Weltkrieg. Es kam die Geldentwertung hinzu. Und bei nur zwei Frauen im Haus hieß es damals: "Na ja, ob die das auch schaffen? Wahrscheinlich werden sie es nicht schaffen." Aber das Beachtliche ist: Sie haben es geschafft!

Sie beschreiben auch Tätigkeiten, mit denen man sich außer Haus verdingte, um überhaupt sein Auskommen zu haben.

Als Franziska heranwuchs, ging sie nach Aachen in eine Lehre als Haushaltshilfe. Sie hatte vorher die Ursulinenhaushaltsschule in Monschau besucht. Das war damals eine Zusatzausbildung für junge Frauen. Trotz der Arbeit im Hof ging sie dann nach Aachen zu einem Friseur und hat dort leider nur kurze Zeit arbeiten können und dürfen, weil sie wurde zu Hause gebraucht und das Arbeitsverhältnis konnte nicht fortgesetzt werden. Eine kleine Pointe am Rande: Der Friseurbetrieb lag ganz in der Nähe eines, heute würde man sagen: Rotlichtsträßchens. Und die erste Anweisung der Friseurmeisterin war: "Fräulein Willems, Sie dürfen in diese Richtung nie schauen, wenn Sie aus dem Haus gehen!" Dann kam sie wieder nach Mützenich zurück und hat in der Landwirtschaft gearbeitet. Sie hatte furchtbare Frostbeulen an den Beinen, weil man nicht genug Heizmöglichkeiten hatte und auch nicht das Geld. Das war ihr Leben lang ein Problem. Später hat sie noch im Forsthaus in Hattlich gearbeitet und bei einem Thoma oder Thomé hier kurz vor Eupen. Da ist sie mit dem Rad jeden Tag hingefahren. Morgens und abends, hin und zurück.

1938 kam es dann zur Heirat zwischen Franziska und Franz. Aber dieses junge Glück, wenn ich es so nennen darf, das dauerte dann auch nicht so lange, denn der Zweite Weltkrieg stand vor der Tür.

Es gab gewisse Symptome, die darauf hin hätten weisen können. Aber hier war es so: Franz wurde zum Arbeitsdienst eingezogen, sodass er über längere Zeit nicht in Mützenich war. Er arbeitete im Saarland an der Höckerlinie. Daher war er vielleicht alle zwei Monate mal überhaupt in Mützenich, sodass eine Zeit des Glücks nach der Heirat schon gar nicht mehr gegeben war.

Mit Beginn des Zweiten Weltkriegs wurde er eingezogen und kam in die Grundausbildung als Soldat nach Hamm und nach Dortmund oder ins Ruhrgebiet und hat eine Grundausbildung gemacht und kam dann nach Frankreich, in die Normandie, und zwar in ein Schloss in der Nähe von Le Havre. Dort sind Postkarten vorhanden, die er schickte, aber die liebste Karte ersetzt die Person nicht.

Und eine Zwischenstation gab es in Recht.

In Recht war er am Zoll. In Recht muss damals, das muss ich unter Vorbehalt sagen, Poteau war damals, soweit ich es überliefert bekommen habe, eine Grenzstation, die auch vor dem Ersten Weltkrieg bestand.

Aus der Normandie ging es dann aber an die Ostfront.

Da hatte er großes Pech. Er ist noch mal kurz zu Hause gewesen und dann ging es an die Ostfront und unglücklicherweise auch noch nach Stalingrad. Dort hat er den wesentlichen Teil der Schlacht erlebt, wurde aber als einer der Letzten rausgeflogen, landete in Polen und kam dann in russische Gefangenschaft und nach Sibirien. Dort ist er auch sehr lange gewesen. Man muss ja berücksichtigen, und das habe ich immer wieder von jungen Frauen damals gehört: Man hat nichts mehr gefürchtet als den Briefträger. Es wurde schon geguckt, wenn er die Gasse hochkam: Wo biegt er ab? Ist es wieder jemand, den es getroffen hat? Ist es der eigene Bräutigam? Der Verlobte? Der Ehemann?

Das waren junge Frauen, junge Männer, um die es in diesen Erzählungen geht. Aus der heutigen Sicht: Wer mit Zeitzeugen spricht, dem fällt das eigentlich immer so leicht, sich noch mal in diese Rolle hineinzudenken. Aber das waren junge Leute, die eigentlich das ganze Leben ja noch vor sich hatten ...

Das ist das Traurige an der Sache. Und das ist auch, glaube ich, unabhängig von diesen schrecklichen Erlebnissen ein Grund, weshalb diese Generation gar nicht gerne darüber spricht. Die Enkel sind nicht sehr interessiert, aber ich habe es auch früher erlebt bei Kirmestreffen und ähnlichem. Dann haben die Herren sich nach dem Essen mit einer Zigarre und einem Bier zusammengesetzt. Da wurde mal etwas angeschnitten, aber das war ein Erfolgserlebnis. Es war nicht die negative Seite. Und ich weiß von vielen, die ihr Leben lang nicht mehr ruhig geschlafen haben nach diesen Erlebnissen.

Aber Ihnen war es ein persönliches Anliegen, die Geschichte ihrer Adoptiveltern zu erzählen.

Ich wollte diese Adoptiveltern als Beispiel nehmen für alle, die diese Zeit erlebt, mitgemacht und gelitten und nicht das erlebt haben, was man vielleicht heute in unserer Gesellschaft erleben kann. Was damals aufgrund der politischen, wirtschaftlichen Möglichkeiten unmöglich war.

Welches Publikum möchten Sie damit ansprechen?

Ich möchte die ansprechen, die es erlebt haben, denen das eine oder andere dazu einfällt. Unter dem Motto: "Oh ja, jetzt erinnere ich mich." Ich möchte aber auch jungen Leuten sagen: "Seht mal, wie gut es euch geht." Es waren mal andere Zeiten und die sind gar nicht so weit fern, denn die Betroffenen leben noch.

Stephan Pesch