Zugegeben, auf den ersten Blick sieht die telemedizinische Notfallkabine einer klassischen Dixie-Toilette noch sehr ähnlich. Ein paar Unterschiede gibt es dann aber doch: Auf dem Dach der Kabine befinden sich zum Beispiel Solarzellen, die dafür sorgen, dass die Kabine bis zu 48 Stunden autark laufen kann. Auch eine Starlink-Antenne ist vorgesehen. Öffnet man dann die Türe der Kabine, wird man von einem Bildschirm und medizinischen Geräten begrüßt.

Eigentlich wollten die Forscher zu Beginn Telefonzellen umfunktionieren. Diese Idee habe man dann aber wieder verworfen, denn Toilettenkabinen seien einfach viel besser geeignet, sagt Dr. Andreas Follmann von der Uniklinik der RWTH. "Die Idee, anstatt der Telefonhäuschen die Toilettenkabinen zu nutzen, kam dadurch, dass diese Systeme günstig verfügbar sind. Sie können schnell aufgebaut werden und haben dazu noch ein komplettes Logistik-System. Man kann sie auf LKW oder per Boot oder per Helikopter transportieren. Man kann sie einfach schnell ins Schadensgebiet bringen, wo die Kabine gebraucht wird."

Arztkonsultation per Videoanruf

Der Aufbau solch einer Kabine dauert nur wenige Stunden. Im Ernstfall soll sie vor allem die medizinische Grundversorgung aufrechterhalten. Aber Achtung: Für akute Notfälle ist die Kabine nicht geeignet.

"Bei Katastrophen fehlt häufig die medizinische Infrastruktur. Wenn wir zum Beispiel an eine Flutkatastrophe denken, kann es sein, dass Arztpraxen zum Beispiel betroffen sind, oder Krankenhäuser schließen müssen. Dann ist es natürlich schwierig für die Menschen vor Ort, ihre ganz normale medizinische Grundversorgung zu bekommen. Es kann zum Beispiel sein, dass Menschen ihre Tabletten verloren haben oder sie in der Flut weggeschwemmt worden sind, oder dass man einfach nur ein neu aufgetretenes Problem hat, zum Beispiel Übelkeit, Erbrechen oder Durchfall. Es kann aber auch eine bereits bekannte chronische Beschwerde sein, die schlechter wird."

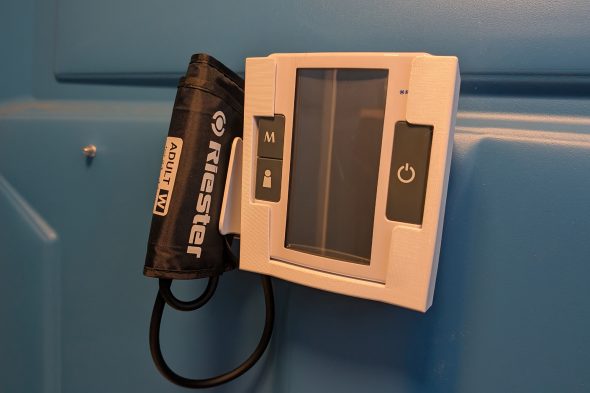

In diesen Fällen kann der Patient die Kabine aufsuchen und per Videoanruf einen Arzt kontaktieren. Um sicherzustellen, dass der Patient für die Kabine geeignet ist, muss er zunächst einige Fragen beantworten. Einmal mit dem Arzt verbunden, läuft die Konsultation größtenteils wie ein regulärer Arztbesuch ab - nur eben mit einem großen Unterschied: Der Patient misst seine Vitalwerte selbst. Ausgestattet ist die Kabine dafür mit einem Fieberthermometer, einem Blutdruckmessgerät, einem Stethoskop und einem kleinen EKG-Gerät.

"Der Patient misst sich selbst die Temperatur, misst sein eigenes EKG. Das bedeutet, der Arzt muss den Patienten genau anleiten und ihm erklären, was zu tun ist und natürlich auch genau beobachten, ob das alles funktioniert und entsprechend dynamisch reagieren. Der Arzt muss also entscheiden, ob der Patient in der Lage ist, sich selbst zu untersuchen, oder ob er ihn nicht doch besser zu einer anderen mobilen Hilfestelle schickt, in der zum Beispiel ein Sanitäter den Patienten genauer untersuchen könnte", erklärt Dr. Michael Czaplik, Geschäftsführer von Docs in Clouds, ein Unternehmen, das auf Telemedizin spezialisiert ist.

Alle Messwerte aus der Kabine werden schon während der Untersuchung an den Arzt übermittelt und in einer digitalen Akte abgespeichert. Der Arzt kann dann gegebenenfalls Medikamente verschreiben. Sollten in dem Katastrophengebiet keine Apotheken zugänglich sein, gibt es in einem nächsten Schritt die Möglichkeit, die Medikamente per Drohne zu der Kabine zu transportieren.

Feldstudie in Büllingen

Der Prototyp ist bereits auf einem Fachkongress für Bevölkerungsschutz vorgestellt worden. Die Resonanz sei groß und vor allem positiv gewesen, so die Forscher. Ob die Kabine auch im Härtetest bestehe, müsse sich aber noch zeigen.

Eine passende Studie soll bald in Büllingen stattfinden. "Wir werden simulieren, dass es verschiedene alltägliche Befindlichkeitsstörungen und medizinische Probleme gibt. Keine Notfälle, wie gesagt, aber doch schon medizinische Beschwerden, die es abzuklären gilt. Wir werden die Laien dann anleiten und echte Teleärzte dazuschalten, um zu schauen, ob das alles möglich ist. Zudem stellen wir uns aktuell auch noch die Frage, welche Teleärzte wir eigentlich noch brauchen: Brauchen wir Teleärzte, die mehr eine notfallmedizinische Kompetenz haben oder brauchen wir solche, die primär eine allgemeinmedizinische Kompetenz haben? Diese Frage wollen wir im Zuge der Feldstudie auch beantworten." Auch auf dem Parookaville-Festival in Weeze soll die Kabine testweise zum Einsatz kommen.

In Zukunft soll das Konzept noch weiter ausgebaut werden. Die Forscher denken da zum Beispiel an einen Notfallknopf, den der Patient selbst betätigen kann, oder auch eine behindertengerechte Kabine, in die zwei Personen passen.

"Hier ergeben sich ganz neue Potenziale. Wir werden die weiteren Versionen auch ausbauen, sodass man zum Beispiel auch E-Rezepte empfangen kann. Wir werden die Lichtsignale an der Kabine weiter verfeinern, dass man schon von Weitem sehen kann, ob die Kabine gerade belegt ist oder nicht, oder ob gerade ein Notfall vorliegt. Also wir haben eine ganze Menge an Konzepterweiterungen vor, die wir in den beiden nächsten Versionen realisieren werden."

Ob die Kabinen jemals in einem Katastrophengebiet zum Einsatz kommen werden, ist zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht klar. Andreas Follmann, Michael Czaplik und ihr Team sind aber zuversichtlich, dass die Kabinen die Katastrophenmedizin weiter nach vorne treiben werden.

Lindsay Ahn