"Wir erleben einen der dunkelsten Momente seit dem Zweiten Weltkrieg. Was heute auf dem Spiel steht, das ist nicht weniger als der Frieden und die Sicherheit in Europa." Klare Worte von Premierminister Alexander De Croo am 24. Februar, dem Tag, an dem Russland die europäische Nachkriegsordnung zertrümmert hat. Innerhalb der EU, vor allem in den osteuropäischen Mitgliedstaaten, herrscht die Überzeugung vor, dass die Ukraine erst der Anfang wäre, der Auftakt des russischen Versuchs, das alte Sowjetimperium wiederauferstehen zu lassen.

Der Krieg kam für die meisten europäischen Staatskanzleien völlig überraschend, entsprechend hat der 24. Februar für Verwerfungen gesorgt, die 2022 maßgeblich geprägt haben und bis heute nachwirken.

Begonnen hatte das Jahr aber eigentlich, wie 2021 aufgehört hatte. Alle Blicke richten sich auf die Corona-Zahlen. Am 22. Dezember hatte der Konzertierungsausschuss erneut die Schrauben angezogen, um die aufkommende fünfte Krankheitswelle zu brechen. Doch sorgen die Endjahresfesttage für einen erneuten sprunghaften Anstieg der Fallzahlen. Die traurige Realität aus dem Mund von Sciensano-Sprecher Steven Van Gucht: "Die Zahl der täglichen Neuinfektionen ist innerhalb einer Woche um 82 Prozent gestiegen. Allein am Montag, dem 3. Januar, waren es über 27.000."

Schuld ist die Omikron-Variante. Die gilt zwar als deutlich milder, ist aber wesentlich ansteckender als ihre Vorgänger. Und die Experten gehen davon aus, dass diese fünfte Welle erst begonnen hat. Tatsächlich wird sie erst am 25. Januar mit über 52.000 täglichen Neuinfektionen ihren Höhepunkt erreichen.

Entsprechend vorsichtig agieren die Regierungen des Landes bei ihrem Konzertierungsausschuss vom 6. Januar: "Die Regeln bleiben unverändert", sagt Premierminister Alexander De Croo. Heißt unter anderem: Homeoffice-Pflicht an vier von fünf Wochentagen. Auch insbesondere für den Kultursektor gelten weiter strikte Auflagen.

Die Menschen haben die Nase voll, es regt sich zunehmend Widerstand. Eine Protestdemo folgt der nächsten. Und immer häufiger kommt es dabei auch zu Ausschreitungen. Am 23. Januar versammeln sich rund 50.000 Menschen im Brüsseler Europaviertel, die nicht nur aus Belgien, sondern aus ganz Europa angereist sind, um gegen die Corona-Politik zu protestieren. Einige hundert Krawallmacher lassen die Demo in eine Gewaltorgie ausarten.

Szenen wie aus einem Bürgerkrieg, ein entfesselter Mob hinterlässt eine Schneise der Verwüstung - Innenministerin Annelies Verlinden ist fassungslos: "Das, was wir da gesehen haben, das ist völlig inakzeptabel", sagt Verlinden. "Die Bilder der Sicherheitsabsperrungen, die auf Polizisten geworfen werden, sind geradezu unfassbar." Mindestens 15 Personen, darunter drei Polizeibeamte werden verletzt, über 230 Menschen werden allein an diesem Tag festgenommen.

Was die Gemüter zusätzlich erhitzt: Immer mehr Stimmen werden laut, die die Einführung einer allgemeinen Impfpflicht fordern. Das Thema wird Anfang des Jahres breit diskutiert, im Februar debattierte sogar das Parlament über das Für und Wider einer Impfpflicht. Für das Personal im Gesundheitssektor liegt eine solche Maßnahme schon seit einigen Wochen auf dem Tisch. Die Regierung hat auch schon einen entsprechenden Gesetzesvorschlag verabschiedet. Demnach soll eine solche einrichtungsbezogene Impfpflicht am 1. Juli in Kraft treten.

Das allerdings sollte nie passieren. Mitte des Jahres war eine solche Maßnahme nämlich nicht mehr zu rechtfertigen, denn die Corona-Lage sollte sich im Laufe des Jahres zunehmend entspannen. Nach und nach werden alle Vorsichtsmaßnahmen aufgehoben. Im März wird das Covid-Safe-Ticket eingemottet, im Mai fällt fast überall die Maskenpflicht.

Zwar schwappten im Laufe des Jahres noch immer wieder Infektionswellen über das Land, die Zahl der Neuansteckungen erreichte auch zum Teil beeindruckende Dimensionen. Doch blieb die Lage in den Krankenhäusern unter Kontrolle. Und das war ja immer der wichtigste aller Gradmesser. Inzwischen kann man behaupten, dass man gelernt hat, mit der Pandemie zu leben, natürlich auch dank der Impfungen.

Die Worte von Premierminister Alexander De Croo nach dem Konzertierungsausschuss vom 11. Februar klingen in heutigen Ohren fast schon wie ein Fazit, wobei er damals nicht wissen konnte, dass es von da an nur noch bergauf gehen sollte. "Ich will allen Belgiern – und zwar ohne Ausnahme – für all die gemeinsam gemachten Anstrengungen danken", sagt De Croo.

Energiepreise klettern

Doch haben sich hier letztlich einfach nur zwei Krisen die Klinke in die Hand gegeben. Denn schon Anfang des Jahres machen die steigenden Energiepreise vielen Haushalten und Unternehmen zunehmend zu schaffen. Vor allem Rohöl ist so teuer wie lange nicht. Parallel dazu setzt die Inflation zu einem beispiellosen Höhenflug an. Schuld ist zu diesem Zeitpunkt noch die allgemeine wirtschaftliche Erholung.

Weil die Corona-Pandemie endgültig unter Kontrolle zu sein scheint, zieht weltweit die Wirtschaft an. Das sorgt nicht nur für eine erhöhte Nachfrage und damit höhere Preise. Hinzu kommt, dass Lieferketten abgerissen waren und der globale Handel nur langsam wieder zum Drehen gebracht werden kann.

Wegen der hohen Inflation wird Druck auf die Regierung immer größer. Die Opposition und auch Gewerkschaften werfen der Vivaldi-Koalition Untätigkeit vor. Am 1. Februar beschließt die Equipe um Premierminister Alexander De Croo ein Paket von Hilfsmaßnahmen. Unter anderem wird die Mehrwertsteuer auf Energieprodukte von 21 auf sechs Prozent gesenkt. Auch werden Heizprämien beschlossen. Hier gehe es darum, die Kaufkraft zu stärken, sagt De Croo. "Unsere Botschaft lautet: Wir werden niemanden im Stich lassen."

Für den Staatshaushalt ist all das keine gute Neuigkeit. Schon die diversen Corona-Hilfen haben tiefe Löcher in das Budget gerissen. Und es sollte zudem nicht das letzte Mal sein, dass die Regierung den Bürgern und Unternehmen des Landes unter die Arme greifen musste. Denn im Osten des europäischen Kontinents braut sich Unheil zusammen.

Säbelrasseln

Schon im Januar wird das Säbelrasseln immer lauter. An der Grenze zwischen Russland und der Ukraine lässt der Kreml wieder Truppen aufmarschieren. Nicht zum ersten Mal freilich. Die Annektierung der Krim-Halbinsel und der Krieg in der Ostukraine waren ja auch schon de facto kriegerische Akte, wenn dabei auch noch keine regulären russischen Truppen an vorderster Front mitmischten.

Jetzt verdichten sich aber die Anzeichen dafür, dass der russische Präsident Wladimir Putin es auf einen "richtigen" Krieg anlegen könnte. Schon im Dezember 2021 hatte US-Präsident Joe Biden erklärt, dass US-Geheimdienste über Informationen verfügten, wonach Russland eine Invasion in die Ukraine plane.

Noch will niemand glauben, dass Russland tatsächlich in das Nachbarland einmarschieren will. Das Ganze sorgt aber in diesen Januartagen für eine bleierne Atmosphäre und für tiefe Sorgenfalten auf vielen Gesichtern. Auch König Philippe hatte sich beim Neujahrsempfang im Stadtschloss schon bedrückt gezeigt. Das Stadtoberhaupt wünschte den geladenen Regierungs- und Behördenvertretern noch einmal ein frohes neues Jahr.

Noch bleibt es aber ruhig in der Ukraine. Vielleicht hat das aber auch nur damit zu tun, dass am 4. Februar in Peking die Olympischen Winterspiele beginnen. Man will womöglich dem potenziellen Verbündeten China nicht die Party verhageln. Doch die Lage bleibt sehr angespannt. Westliche Staats- und Regierungschefs reisen einer nach dem anderen nach Moskau, um den russischen Präsidenten Wladimir Putin in Moskau zur Deeskalation und zum Dialog zu bewegen. Doch es hilft alles nichts.

Mitte Februar werden die Spannungen greifbar. Am 21. Februar fordern die Anführer der prorussischen Separatisten in den selbsternannten Volksrepubliken Donezk und Lugansk in der Ostukraine die Anerkennung durch Russland. Noch am selben Tag kommt der russische Präsident Putin dieser "Bitte" nach und unterzeichnet ein entsprechendes Dekret.

Das sorgt für einen Proteststurm in Europa und den USA. Auch Belgien verurteilt das russische Vorgehen in der Ostukraine. Er habe den Eindruck, dass das eine inszenierte Show war, sagt Alexander De Croo. "Russland hat versucht, irgendeinen Vorwand zu erfinden, um das zu machen, was es schon immer machen wollte. Nämlich in einem ersten Schritt einen Teil der Ukraine einzunehmen." - "in einem ersten Schritt", sagt De Croo, als ahnte er schon, was zwei Tage später passieren würde.

Schockwelle

Am 24. Februar marschieren russische Truppen in die Ukraine ein. Nicht nur im Osten des Landes, sondern man versucht offenbar auch, die Hauptstadt Kiew einzunehmen. Die Invasion löst eine Schockwelle aus. Entsetzen in vielen Staatskanzleien. Noch am selben Tag reagiert Premierminister De Croo im Parlament.

Er verurteilt den russischen Angriff mit scharfen Worten. "Ein militärischer Konflikt auf europäischem Boden, an den Grenzen der Europäischen Union und des Gebietes der Nato: eine ungeheuerliche und noch nie dagewesene Aggression Russlands gegen die unschuldige Ukraine". De Croo macht zudem klar, dass die EU dieses Vorgehen nicht hinnehmen werde. Man werde umgehend mit Sanktionen gegen Russland reagieren, sagte De Croo. Und es werde sich um das härteste Sanktionspaket in der Geschichte der Union handeln.

Denn wenn man jetzt nicht handele, dann werde Putin auch dann nicht aufhören, wenn er die Ukraine unter sein Joch gezwungen haben werde. So sieht man das in den meisten EU- bzw. Nato-Staaten: dass man Putin jetzt Einhalt gebieten muss, damit sich Russland nicht nach einem hypothetischen Sieg gegen die Ukraine noch an weiteren Ländern vergreift. Denn es ist offensichtlich, dass es dem Kreml in erster Linie darum geht, den Untergang der Sowjetunion zumindest in territorialer Hinsicht ungeschehen zu machen.

Noch am Tag der russischen Invasion kommen die Staats- und Regierungschefs der 27 EU-Staaten zu einem Sondergipfel zusammen. "Wir sind heute Morgen in einer anderen Welt aufgewacht", sagt Ratspräsident Charles Michel.

Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen wird deutlicher: "Bomben fallen auf unschuldige Zivilisten, die um ihr Leben fürchten müssen und von denen viele getötet werden", beklagte von der Leyen. "Und das passiert im Jahr 2022, im Herzen von Europa. Der russische Präsident Wladimir Putin hat den Krieg nach Europa zurückgebracht und damit stellt er die Friedensordnung infrage."

Noch in derselben Nacht verhängt die EU neue Sanktionen gegen Russland. Und es sollten nicht die letzten sein. Die EU-Staaten werden in diesem Jahr zusammenrücken, so geeint war Europa wohl lange nicht mehr. "Putain Putain, nous sommes tous des Européens" - selten waren die Worte des am 23. April dieses Jahres verstorbenen belgischen Sängers Arno wohl treffender.

Auch die Nato reagiert mit demonstrativer Entschlossenheit. Gleich nach dem russischen Angriff beschließt das Bündnis neue Sanktionen gegen Russland und auch eine Stärkung seiner Ostflanke.

Am 24. März kommen die Staats- und Regierungschefs der Mitgliedstaaten der Verteidigungsallianz in Brüssel zu einem Sondergipfel zusammen, US-Präsident Joe Biden hat dafür sogar eigens den Atlantik überquert, ein demonstrativ starkes Symbol. "Die Nato ist geschlossener denn je", betont Biden nach Ablauf des Treffens. "Putin kriegt genau das Gegenteil von dem, was er sich erhofft hatte." Das sollte sich im Laufe des Jahres mehr denn je bewahrheiten.

Eine Woche später redet der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj vor der Kammer in Brüssel, freilich per Videokonferenz zugeschaltet. Selenskyj dankt Belgien für die bereits geleistete Hilfe, versäumt es aber auch nicht, um mehr zu bitten. "Wir brauchen Waffen", sagt er. Dann aber auch hörbare Kritik: "Es gibt offensichtlich Leute, die russische Diamanten in Antwerpen für wichtiger halten als den Krieg im Osten Europas."

Premierminister Alexander De Croo macht seinerseits nochmal klar, dass die Nato nicht die Absicht habe, direkt in den Krieg einzugreifen. "Ich weiß, dass Sie etwas anderes hören wollen", wendet sich De Croo an Selenskyi. "Aber die Nato ist keine Konfliktpartei und sollte es auch nicht werden." Immerhin: Die Ukraine hat zu diesem Zeitpunkt zumindest den Angriff auf die Hauptstadt Kiew erst mal abgewehrt. Im Osten und Süden toben die Kämpfe aber mit unverminderter Härte weiter.

Der Konflikt in Osteuropa sorgt aber auch für innenpolitische Verwerfungen. Die hohen Energiepreise haben schon Anfang des Jahres die Debatte über den Atomausstieg wieder angefacht. Nach dem Motto: Ist es wirklich sinnvoll, wenn man ausgerechnet jetzt freiwillig auf eine Energiequelle verzichten will? Eigentlich sollen ja 2025 die letzten Reaktorblöcke vom Netz gehen. Das eine habe aber mit dem anderen nichts zu tun, betont die grüne Energieministerin Tinne Van der Straeten: "Niemand entkommt heute den hohen Preisen - auch nicht die Länder, die auf Kernenergie setzen". Die Grünen stehen aber mit dieser Haltung innerhalb der Vivaldi-Koalition zunehmend alleine da.

Die Sanktionen gegen Russland und insbesondere die Gasproblematik befeuern die Diskussion dann nochmal zusätzlich. Denn eigentlich wollte man bei der Energiewende auf Gaskraftwerke setzen, die sich also dann zuschalten, wenn nicht genug Strom aus erneuerbaren Energien zur Verfügung steht. In Zeiten extrem steigender Gaspreise und angesichts der Aussicht, dass Russland den Gashahn nach Europa vielleicht zudrehen könnte, klingt das aber plötzlich gar nicht mehr so vernünftig.

Genau solche Überlegungen bringen die Grünen Mitte März zu einem Kurswechsel, den sie wohl selbst nie für möglich gehalten hätten. "Ich kann bestätigen, dass wir Kontakte zu Engie, also dem Betreiber der Atomkraftwerke, aufgenommen haben, um uns über die Frage der Verlängerung von zwei Gigawatt auszutauschen", sagt die Groen-Energieministerin Tinne Van der Straeten am 17. März in der Kammer. "Zwei Gigawatt", gemeint sind damit die beiden jüngsten Reaktorblöcke, Doel 4 und Tihange 3. Der Punkt ist nur: Engie hat wie viele andere Atomkraftwerksbetreiber die Kernenergie eigentlich schon abgeschrieben. Nur weil die Regierung sich plötzlich umentschieden hat, muss das also nicht gleich auch funktionieren.

Gleich wie es kommt: Die Energie-Probleme im Hier und Jetzt wird man damit nicht lösen. Und deren gibt es zuhauf. Der russische Angriffskrieg führt zu einem fast beispiellosen Höhenflug der Gas- und Strompreise. Mit freundlicher Unterstützung aus dem Kreml: Moskau spielt gekonnt mit dem Gashahn, um die Märkte zu verunsichern.

Belgien gehört zu den ersten Ländern, die für eine Deckelung der Gaspreise auf EU-Ebene plädieren. "Klar wird das nicht einfach", räumt Energieministerin Van der Straeten ein. "Aber wo ein Wille, da ein Weg." Dieser europäische Gaspreisdeckel ist allerdings eine ebenso unendliche Geschichte wie die geplante Verlängerung der zwei Reaktorblöcke.

Drama von Strépy

Immer noch im März wird das Land aber durch ein besonders tragisches Drama aufgeschreckt. 20. März, ein Sonntag, 5:00 Uhr früh. Rund 200 Menschen haben sich in Strépy-Bracquegnies bei La Louvière versammelt, um den örtlichen Karnevals-Umzug vorzubereiten. Es gehört zur Tradition, dass die "Gilles", wie man die Männer in ihren Schellenkostümen nennt, in den frühen Morgenstunden mit ihren Aktivitäten beginnen.

Plötzlich nähert sich ein Auto mit hoher Geschwindigkeit. Ob der Fahrer die Gruppe nicht gesehen hat, ob er betrunken war, ... Zeugenaussagen und die Abwesenheit von Bremsspuren legen jedenfalls nahe, dass er ungebremst in die Menge gefahren ist. Die Bilanz ist verheerend: Sechs Menschen kommen bei dem Unfall ums Leben, 40 weitere werden verletzt, zehn von ihnen schwer.

Ein terroristischer Hintergrund kann schnell ausgeschlossen werden. Als Ursache für das Drama gilt vielmehr inzwischen ein leicht überhöhter Blutalkoholgehalt und vor allem zu hohe Geschwindigkeit. "Paolo F. hat zugegeben, schneller gefahren zu sein als erlaubt", sagte der zuständige Staatsanwalt Damien Verheyen. "Er ist von der Karnevalsgruppe überrascht worden."

Der Fahrer sitzt nach wie vor in U-Haft. Zunächst wurden ihm "nur" fahrlässige Tötung bzw. fahrlässige Körperverletzung mit Todesfolge zur Last gelegt. Im August wurde aber eine Neubewertung vorgenommen: Jetzt wird auch wegen Mordverdachts ermittelt.

Immer noch im März werden auch hierzulande die Auswirkungen des russischen Angriffskrieges spürbar. Und das nicht nur durch die hohen Energiepreise. Seit Anfang des Monats kommen Flüchtlinge aus der Ukraine in Belgien an. Schnell müssen die zuständigen Behörden in den Krisenmodus schalten. Am Brüsseler Heysel-Gelände wird eine zentrale Empfangsstelle eingerichtet.

In einer BRF-Reportage schildert die deutsche Ehrenamtliche Christine ihre Eindrücke. "Die Leute, die herkommen, haben viele sehr traurige Geschichten - die haben den Vater der Familie oder Eltern zurücklassen müssen und sind sehr verzweifelt. Wir versuchen hier wirklich, erste Hilfe zu leisten." Erste Hilfe, die aber nicht immer ausreicht. Bei der Aufnahme der Flüchtlinge aus der Ukraine läuft längst nicht alles so, wie es laufen sollte. Das Ganze sollte sich im Laufe des Jahres zu einer regelrechten Asylkrise entwickeln.

Doch richten sich alle Blicke natürlich auch weiter auf das eigentliche Kriegsgeschehen in der Ukraine. Nachdem sich die russischen Truppen Ende März aus der Region um Kiew zurückgezogen haben, werden die Gräuel des Konflikts nochmal überdeutlich: In der Ortschaft Butscha werden Anfang April die Leichen von über 400 toten Zivilisten entdeckt.

Nach ukrainischer Darstellung wurden sie von russischen Soldaten getötet, oft ohne triftigen Grund. Der Kreml streitet dies ab und spricht von einer ukrainischen Inszenierung. Für die Regierungen in den westlichen Staaten gibt es derweil keinen Zweifel. "Schreckliche Bilder sehen wir da, eindeutig Kriegsverbrechen, ein fast monströses Verhalten", sagt Premierminister Alexander De Croo.

Wie viele andere Länder fordert auch Belgien eine lückenlose Aufklärung der Vorfälle, und dass sich die Schuldigen vor dem Internationalen Strafgerichtshof verantworten müssen. Die Bilder sorgen jedenfalls für eine neue Schockwelle. Und die EU reagiert bereits am 8. April mit einem neuen, dem dann schon fünften Sanktionspaket.

Russland versucht aber, den Spieß umzudrehen. Ende des Monats kündigt der staatliche russische Energiekonzern Gazprom an, kein Gas mehr nach Polen und Bulgarien zu liefern. Begründung: Die Länder weigerten sich, in Rubel zu bezahlen. Die EU-Kommissionsvorsitzende Ursula von der Leyen ist außer sich, gibt sich aber zugleich entschlossen: "Dass Russland versucht, fossile Brennstoffe zu nutzen, um uns zu erpressen, das ist für uns keine Überraschung", sagte von der Leyen.

Entsprechend habe sich die EU-Kommission auch schon auf eine solche Situation vorbereitet. "Wir werden sicherstellen, dass die Entscheidung von Gazprom die geringstmöglichen Auswirkungen auf die europäischen Verbraucher haben wird." Konkret: Man sorgt einfach dafür, dass die betreffenden Staaten Gas von ihren Nachbarländern bekommen. Zumindest in einem Punkt geht die Rechnung des Kreml allerdings auf: Direkt nach Bekanntwerden der russischen Entscheidung schießt der Gaspreis erneut in die Höhe.

Im April sorgt aber auch eine überaus starke symbolische Geste für Aufsehen: "Lieber Wolodymyr, hiermit überreiche ich Dir den Fragebogen." Am 11. April drückt EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen dem ukrainischen Präsidenten Selenskyj einen unscheinbaren Umschlag in die Hand.

Darin befindet sich ein Fragebogen, den jedes Land ausfüllen muss, das der EU beitreten will. Also ein erster, wichtiger Schritt hin zu einer EU-Mitgliedschaft. Auf der Grundlage der Antworten wird dann entschieden, ob eine solche Kandidatur überhaupt in Erwägung gezogen werden kann. Dennoch: "Hier beginnt Ihr Weg in die Europäische Union", wendet sich Ursula von der Leyen an Wolodymyr Selenskyj.

Dieser "Weg in die Europäische Union" wird aber immer noch lang sein. Zwar wurde der Ukraine am 23. Juni offiziell der Kandidatenstatus zum EU-Beitritt zugesprochen, bis zu einer Vollmitgliedschaft dürften aber noch Jahre vergehen.

Druck auf die Regierung nimmt zu

Energiekrise, galoppierende Inflation, Corona-Spätfolgen: Die Wirtschaft und auch die Staatsfinanzen haben definitiv schon bessere Zeiten erlebt. Allein die Maßnahmen, die im Fahrwasser des Ukraine-Kriegs getroffen wurden, kosten die Staatskasse schon wieder vier Milliarden Euro. Doch auch die Bürger und Unternehmen leiden zunehmend unter den hohen Preisen. Der Druck auf die Regierung wächst.

"Welche Maßnahmen werden Sie kurzfristig ergreifen, um die Kaufkraft zu schützen?". Diese Frage war schon im April im Parlament in aller Munde. Wirklich in aller Munde, auch bei Vertretern der Mehrheitsfraktionen. Die Regierung will sich aber die nötige Zeit geben, um die Maßnahmen angesichts leerer Kassen wirklich abzuwägen. Die Regierung werde jetzt ein achtköpfiges Expertengremium einsetzen, sagte Premierminister Alexander De Croo. Und diese Universitätsfachleute sollen die Lage eingehend studieren und dann Handlungsempfehlungen vorlegen. Anders gesagt: Die Regierung kauft Zeit.

Erstmal steht eine Reihe von personellen Umbesetzungen an. Im April lässt sich Außenministerin Sophie Wilmès aus persönlichen Gründen beurlauben. Ihre Aufgaben übernimmt zunächst Premier De Croo. Bereits im Januar hatte die Wallonische Regionalregierung umgebildet werden müssen: Der MR-Haushaltsminister Jean-Luc Crucke war zurückgetreten, offenbar auch wegen Differenzen mit seinem Parteivorsitzenden, dem umtriebigen Georges-Louis Bouchez. Ersetzt wurde Crucke durch den bislang eher unbekannten Adrien Dolimont.

Am 12. Mai kommt es dann in der flämischen Regierung zu einem Paukenschlag: "Heute ist mein letzter Tag als Minister", sagt Wouter Beke. Der war bislang für die Bereiche Gesundheit und Armutsbekämpfung zuständig. Beke ist nicht irgendwer. Bis vor drei Jahren war der 48-Jährige noch Vorsitzender der flämischen Christdemokraten CD&V, ein politisches Schwergewicht also. Sein Stern verblasste aber zusehends. Kritiker warfen ihm vor allem sein Krisenmanagement während der Corona-Pandemie vor.

Endgültig besiegelt war Bekes politisches Schicksal aber nach dem Tod eines Kleinkindes in einer Kindertagesstätte. Es hatte sich nämlich gezeigt, dass sein Ministerium in den letzten Jahren allzu passiv geblieben war, und das trotz Berichten über offensichtliche Missstände in einigen flämischen Kitas.

Beke ist aber nur einer von mehreren Dominosteinen bei der CD&V: Es findet ein lupenreines Stühlerücken statt. Auslöser ist wohl eine neue Umfrage, die die einst allmächtigen flämischen Christdemokraten auf dem allerletzten Platz in der flämischen Wählergunst sieht. CD&V-Chef Joachim Coens übernimmt dafür die Verantwortung und stellt sein Amt zur Verfügung.

Jeder weiß, wer da schon in den Startlöchern steht und mit den Hufen scharrt: Sammy Mahdi, der aktuelle Staatssekretär für Asyl und Migration in der Föderalregierung. Ja, seine Partei müsse erneuert werden, räumt Mahdi freimütig ein. "Vor allem muss die CD&V dynamischer werden, besser kommunizieren und ihre Projekte besser an den Mann und an die Frau bringen."

Einige Tage später wird zunächst die flämische Regierung umgebildet: Hilde Crevits, die starke Frau der CD&V und heimliche Parteichefin, übernimmt von Beke das Amt der Gesundheitsministerin. Ihre Zuständigkeiten übernimmt ein Newcomer: der Limburger Jo Brouns. Der wird damit quasi Superminister. Crevits war als Vizeministerpräsidentin zuständig für Wirtschaft, Beschäftigung und Landwirtschaft. Und man musste sie offensichtlich erst überreden: "Wissen Sie, es ist nicht meine Art, während einer Legislaturperiode das Ressort zu wechseln", sagt Crevits. "Aber außergewöhnliche Zeiten erfordern außergewöhnliche Entscheidungen". Und sie wisse, dass viele jetzt auf sie zählten.

Sammy Mahdi muss sich seinerseits noch etwas gedulden. Er übernimmt erst am 25. Juni den Parteivorsitz von Joachim Coens. Neue Staatssekretärin für Asyl und Migration wird Nicole De Moor, sie war bislang Mahdis Kabinettschefin, ist also "im Stoff".

Historischer 8. Juni

Der Monat Juni gehört gewissermaßen dem Kongo. Ein historischer Moment: Am 8. Juni spricht König Philippe sein "aufrichtiges Bedauern" aus für die Untaten, die dem kongolesischen Volk während der belgischen Kolonialzeit zugefügt worden sind.

In seiner Ansprache vor dem Gebäude der kongolesischen Nationalversammlung redete der König Klartext: "Auch wenn das Engagement vieler Belgier und deren Liebe zum Kongo und seiner Bevölkerung durchaus aufrichtig gewesen sein mögen, so bleibt es doch dabei, dass das Kolonialregime auf Ausbeutung und Herrschaft fußte." Grundprinzip der Kolonialherrschaft sei die Ungleichheit gewesen, fügt König Philippe hinzu. "Geprägt war das System von Paternalismus, Diskriminierung und Rassismus. Das alles ist aus heutiger Sicht nicht zu rechtfertigen."

"Bedauern" spricht das belgische Staatsoberhaupt aus, was aber keine ausdrückliche Entschuldigung darstellt. Man wollte wohl Schadensersatzforderungen vermeiden. Aber es ist und bleibt immerhin eine klare Verurteilung der damaligen Taten - und das vor Ort, in der Demokratischen Republik Kongo.

Dieser Prozess der Läuterung hat zwei Wochen später noch einen Epilog: Über 61 Jahre nach der Ermordung des damaligen kongolesischen Premierministers Patrice Lumumba werden am 20. Juni dessen sterbliche Überreste feierlich seiner Familie übergeben. Genau gesagt geht es um einen Zahn, mehr ist vom ersten Regierungschef des unabhängigen Kongo nicht übriggeblieben.

Belgische Minister oder Beamte hätten seinerzeit 1961 vielleicht nicht die Absicht gehabt, Lumumba zu ermorden. Doch hätten sie mindestens weggeschaut, sagt Premierminister Alexander De Croo sinngemäß. "Deswegen tragen diese Leute denn auch eine moralische Verantwortung für die Umstände, die zum Tod Lumumbas geführt haben". Und für die Rolle, die die damalige belgische Regierung bei der Ermordung von Patrice Lumumba gespielt hatte, wolle er noch einmal um Verzeihung bitten.

Währenddessen schaut die Welt aber weiter mit Entsetzen auf die Ukraine. Zwar scheint der Vormarsch der russischen Armee erst mal gestoppt zu sein, auch und vor allem dank der Waffenlieferungen aus den Nato-Staaten. Dennoch: Krieg ist eben Krieg und die Nato stellt sich auf die neue Weltlage ein. Bei einem als "historisch" bezeichneten Gipfel am 29. Juni in Madrid wird zunächst ein neues strategisches Konzept für die Allianz beschlossen. Demnach wird Russland ab jetzt als "größte und unmittelbarste Bedrohung" bezeichnet.

Die symbolträchtigste Entscheidung dann aber auch aus dem Mund von Generalsekretär Jens Stoltenberg: "Heute haben die Staats- und Regierungschefs der Nato die historische Entscheidung getroffen, Finnland und Schweden einzuladen, Mitglieder der Nato zu werden". Nach Jahrzehnten der Neutralitätspolitik hatten beide Länder einen Antrag auf Mitgliedschaft in der Verteidigungsallianz gestellt. Voraussetzung ist jetzt nur noch, dass die Parlamente in den 30 Mitgliedstaaten zustimmen, die Türkei hat diesen Prozess allerdings ein ums andere Mal blockiert.

An der Heimatfront feuern die Gewerkschaften im Juni aber auch einen ersten Warnschuss ab. Die Arbeitnehmervertretungen wollen in erster Linie für eine Stärkung der Kaufkraft demonstrieren. Im Visier ist aber auch das Gesetz von 1996, das die sogenannte Lohnnorm festlegt. "Dieses Gesetz hindert uns daran, Gehältererhöhungen auszuhandeln", beklagt FGTB-Chef Thierry Bodson.

"Denn nicht vergessen", hakt Marc Leemans von der christlichen CSC ein: "Die Menschen haben sich in den letzten Jahren wegen der Krise nochmal zusätzlich krummlegen müssen. Viele mussten zudem Gehaltseinbußen hinnehmen, weil sie in Kurzarbeit geschickt wurden. Jetzt fällt ihnen mit den astronomischen Preisen schon wieder der Himmel auf den Kopf. Und bei alledem bleiben die Gehälter unverändert, deswegen muss diese Lohnnorm weg", sagt Marc Leemans.

"Das stimmt nur bedingt", wendet aber Premierminister De Croo ein. "Es gibt schließlich die Lohn-Indexbindung, die Bezüge wurden in letzter Zeit schon vier Mal erhöht." Die Inflation blieb das ganze Jahr über auf einem extrem hohen Niveau, nur knapp unter den Rekordständen aus den 70er Jahren.

Am Ende sollte der sogenannte Schwellenindex in diesem Jahr stolze fünf Mal überschritten werden. Fünf Mal wurden also die Bezüge bzw. Sozialleistungen um zwei Prozent angehoben, wobei es je nach Sektor unterschiedlich ist, wann die Gehaltserhöhung tatsächlich greift.

Die Nationale Kundgebung der Gewerkschaften kommt für die Fluggesellschaften aber nur nochmal obendrauf. An den Flughäfen des Landes herrscht in diesen Juni-Tagen mitunter auch ohne Streiks das nackte Chaos. Überall in Europa kommt es an den Airports zu langen Wartezeiten bei der Abfertigung, zu Verspätungen und Flugausfällen.

Der Grund ist meist der gleiche: Die Mitarbeiter der Fluggesellschaften und Flughäfen sind überlastet. Das ist noch eine Spätfolge der Corona-Pandemie: Monatelang war der Flugbetrieb fast vollständig zum Erliegen gekommen. Flughäfen und Fluggesellschaften hatten tausende Mitarbeiter entlassen - diese Mitarbeiter fehlen jetzt. Ende Juni legt das Personal von Brussels Airlines gleich für drei Tage die Arbeit nieder. "Wir wollen nicht die Passagiere treffen. Es tut uns auch sehr leid für sie", sagt Olivier Van Camp von der sozialistischen Gewerkschaft FGTB. "Aber wir sehen keine andere Möglichkeit."

Die Airlines bekommen das Problem aber einfach nicht in den Griff. Allein die Fluggesellschaft Brussels Airlines sieht sich dazu gezwungen, in den Monaten Juli und August fast 700 Flüge zu streichen. Auf diese Weise will man so ein bisschen den Druck vom Kessel nehmen, um neue Proteste zu verhindern. "Mehr ist nicht drin", sagt Maaike Andries, die Sprecherin von Brussels Airlines. Man sei an die Grenze dessen gegangen, was kommerziell möglich ist. Und man hoffe, dass man damit jetzt die Wogen glätten konnte.

Jahrhundertsommer

Überhitzte Gemüter also an der Sozialfront, überall liegen die Nerven so ein bisschen blank. Und apropos "überhitzt": Es ist mal wieder einer dieser "Jahrhundertsommer", die inzwischen eher die Regel als die Ausnahme sind. Es ist trocken wie nie zuvor: Im Juli und August werden in der zentralen Wetterstation in Uccle nur 23 Millimeter Niederschläge gemessen, das entspricht nur rund einem Siebtel der Durchschnittsmenge. Da darf man gar nicht ein Jahr zurückdenken, als Belgien und angrenzende Gebiete in Deutschland von einer Jahrhundertflut getroffen wurden.

Meteorologen bereitet diese Häufung von extremen Wetterereignissen zunehmend Sorgen: "Große Hitzewellen hatten wir zuletzt in den Jahren 2018, 2019 und 2020", sagt der KMI-Meteorologe Pascal Mormal. 2021 war eine tragische Ausnahme. Und der Sommer 2022 war dann auch schon wieder heiß und trocken. "Seit einigen Jahren sehen wir immer mehr Hitzewellen, mit immer imposanteren Höchsttemperaturen. Und diese Häufung von extremen Wetterphänomenen ist eindeutig eine Folge der Erderwärmung", sagt der Meteorologe.

Auch innenpolitisch ist der Juli wieder mal ziemlich heiß. Erstmal überrascht die MR mit einer unerwarteten Personalentscheidung. Am 14. Juli gibt Außenministerin Sophie Wilmès bekannt, dass sie sich bis auf weiteres aus der Föderalregierung zurückzieht, immer noch aus persönlichen Gründen.

Schon am nächsten Tag stellt der MR-Vorsitzende Georges-Louis Bouchez die Nachfolgerin vor: Es ist ein im französischsprachigen Landesteil sehr bekanntes Gesicht, nämlich Hadja Lahbib, die jahrelang die RTBF-Fernsehnachrichten präsentiert hat. Die jetzt ehemalige Journalistin wird also die neue Außenministerin. "Ab sofort werde ich die Ehre haben, das Gesicht Belgiens im Ausland zu sein", sagt die 52-Jährige gerührt. "Ich werde Belgiens Interessen verteidigen genauso wie unsere demokratischen Werte und Grundfreiheiten zu einem Zeitpunkt, an dem sie stärker denn je bedroht sind."

Aber hat sie es in der Vergangenheit mit der Verteidigung der "demokratischen Werten" auch schon so ernst gemeint? Kaum im Amt, gerät Hadja Lahbib gleich gehörig unter Druck. Der Grund: Lahbib war im vergangenen Jahr in ihrer Eigenschaft als Journalistin auf die von Russland völkerrechtswidrig annektierte Krim-Halbinsel gereist. In Sewastopol hatte sie ein Kulturfestival besucht und auch darüber berichtet.

Das größte Problem ist, dass Hadja Lahbib über Moskau auf die Krim gereist war. Nach ukrainischem Recht ist das illegal und wird als eine Form von Kollaboration betrachtet. Erstmal ist die neue Außenministerin in Kiew also nicht wirklich willkommen, die Wogen können später aber geglättet werden.

Im Juli blättert auch die langjährige deutschsprachige Kammerabgeordnete Kattrin Jadin eine wichtige Seite in ihrem Leben um. Jadin wurde von ihrer Partei als Richterin am Verfassungsgerichtshof nominiert. Vor Beginn der Sommerpause heißt es: Abschied nehmen von der Kammer, wo sie 15 Jahre lang aktiv war. "Es ist immer schwierig, ein Kapitel definitiv zu schließen, um ein neues zu beginnen. Wenn man sein ganzes berufliches Leben der Politik gewidmet hat, da hat man schon die ein oder andere Emotion."

Die Regierung kann sich ihrerseits noch nicht in die Sommerpause verabschieden. Wie seit einigen Jahren üblich, hat man sich vorgenommen, noch vor dem Nationalfeiertag ein großes Reformpaket vorzulegen, ein "Sommerabkommen". In den letzten zwei Monaten hatte es innerhalb der Vivaldi-Koalition ziemlich geknirscht. Erst hatte man sich über eine Reform des Arbeitsmarktes in die Haare gekriegt, dann über die geplante Erhöhung des Budgets für die Streitkräfte. Und in diesen Sommertagen liegt eine Rentenreform auf dem Tisch.

Pensionsreförmchen

Gerade solche Themen sind hochsensibel in einer heterogenen Koalition mit so vielen verschiedenen politischen Familien. Vor allem die Liberalen und Sozialisten beharken sich quasi permanent. Entsprechend rechnet denn auch niemand mit einem wirklich großen Wurf. Und so kommt es dann auch: Aus der Pensionsreform wird ein Reförmchen. Grob gesagt einigt man sich gerade mal auf die Grundvoraussetzungen für die Erlangung einer Mindestrente, sowie auf neue Möglichkeiten und Anreize, damit die Menschen auch nach dem Ende ihrer Laufbahn weiter arbeiten können.

Mit diesen beiden Punkten löst man aber nicht die akuten Probleme, angefangen bei der Finanzierung der Renten. Gerne hätte auch er mehr beschlossen, räumt Premierminister Alexander De Croo ungewöhnlich unverhohlen ein. "Doch um das zu machen, braucht man die Zustimmung aller. Die gab es aber nicht."

Um Zusammenhalt geht es auch in der Rede von König Philippe zum Nationalfeiertag. Das Staatsoberhaupt findet in diesem Jahr ungewöhnlich klare Worte. Erst verurteilt er unumwunden den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine. Und dann redet er auch den politisch Verantwortlichen an der innenpolitischen Heimatfront ins Gewissen. "Wir müssen unbedingt vermeiden, dass sich die Kluft zwischen den verschiedenen Bevölkerungsschichten vergrößert. Dass Armut sich verfestigt oder sogar ausbreitet."

Für den Nationalfeiertag hatte Premierminister Alexander De Croo aber noch eine Entscheidung zum Atomausstieg angekündigt. Die kommt am Ende am Tag danach: Demnach hat man mit dem französischen Energiekonzern Engie ein Grundsatzabkommen geschlossen. Darin erklären beide Seiten ihre Absicht, dafür zu sorgen, dass beide Reaktoren zehn Jahre länger als bislang geplant am Netz bleiben können. Das ist also endgültig der Ausstieg aus dem Ausstieg. Das endgültige Abkommen war für Ende des Jahres angekündigt, es steht aber immer noch aus.

Häftlingsaustausch

Kurz vor Beginn der parlamentarischen Sommerpause verabschiedet die Kammer aber auch noch ein sehr umstrittenes Abkommen, das bis heute für Diskussionsstoff sorgt. Das Gesetz soll einen Häftlingsaustausch mit dem Iran ermöglichen. Jeder denkt da gleich an Ahmadreza Djalali, den schwedisch-iranischen Hochschulprofessor, der an der Freien Universität Brüssel als Gastdozent tätig war. 2016 war er in Teheran festgenommen und später zum Tode verurteilt worden.

In Belgien sitzt derweil ein Mann im Gefängnis, an dessen Freilassung der Iran sehr interessiert wäre: Ein ehemaliger Diplomat, der im vergangenen Jahr in Antwerpen zu 20 Jahren Haft verurteilt wurde. Er wurde für schuldig befunden, einen Bombenanschlag in Frankreich vorbereitet zu haben.

Im Juli wird aber bekannt, dass da noch eine weitere Person in der Waagschale liegt. Olivier Vandecasteele, 41 Jahre alt, sitzt seit dem 24. Februar im berüchtigten Evin-Gefängnis nördlich von Teheran. Der aus Tournai stammende Mann hat in den letzten Jahren für diverse Nichtregierungsorganisationen gearbeitet. Ihm wird "Spionage" zur Last gelegt, wie übrigens auch Ahmadreza Djalali.

"Es ist in jedem Fall unsere moralische Pflicht, unschuldige Landsleute, die im Ausland festgehalten werden, zu befreien", sagt Justizminister Vincent Van Quickenborne. "Denn hier geht es um Menschenleben, nicht mehr und nicht weniger." Das Abkommen wird verabschiedet, trotz lautstarker Kritik der Opposition. Und doch kam es bislang noch zu keinem Deal, weil erst die Gerichte, und dann sogar der Verfassungsgerichtshof die Umsetzung erst mal auf Eis gelegt haben.

Energiepreise

Das Sommerloch-Thema Nummer eins sind aber mehr denn je die hohen Energiepreise. Trotz des tropischen Sommers wirft der Winter schon seine Schatten voraus. Wegen der Sorgen um die Versorgungssicherheit erreicht der Gaspreis einen absoluten Rekordstand: Am 26. August kostet die Megawattstunde an der Amsterdamer Energiebörse knapp 340 Euro. Das ist mehr als 30 Mal so viel wie im letzten Vor-Corona-Sommer 2019.

Dieser Höhenflug der Energiepreise bereitet mehr und mehr Menschen Kopfzerbrechen. "Wie soll das gehen?", fragen sich viele angesichts von monatlichen Vorauszahlungen, die sich mitunter "mal eben" verdreifacht haben. Und das liegt nicht nur an den Weltmarktpreisen; jeder weiß, dass sich die Energieanbieter da gerade ein goldenes Näschen verdienen. Auch deswegen nimmt die Diskussion über eine Übergewinnsteuer weiter Fahrt auf.

Die Lage wird so heikel, dass Premierminister Alexander De Croo die Chefs der übrigen Regierungen des Landes am 31. August zu einem Konzertierungsausschuss einlädt. Dieses Treffen ist aber eher symbolischer Natur. De Croo war es vor allem wichtig, dass die Politik demonstriert, dass sie diese Krise ernst nimmt. "Die Energiepreise sind auf ein unerträgliches Niveau gestiegen und da gibt es leider keine Wunderlösung", betont der Premier nach Ablauf des Treffens. Aber alle Regierungen hätten deutlich gemacht, dass sie alles, wirklich alles tun würden, um diese Krise zu meistern.

"Alles tun", wobei jeder weiß, dass Belgien dem Höhenflug der Energiepreise mehr oder weniger ausgeliefert ist. De Croo verweist denn auch gleich auf die Ebene, die wirklich Abhilfe schaffen kann: Nur die EU habe die Möglichkeit, über eine Preisbremse den Höhenflug abzumildern. Belgien gehörte zu den ersten Ländern, die einen Gaspreis-Deckel auf EU-Ebene gefordert hatten. Nur sind und bleiben einige Länder dagegen, allen voran Deutschland.

Anfang September scheint es aber doch einen Durchbruch zu geben. "Wir wollen den Gaspreis drücken. Und deswegen schlagen wir einen Preisdeckel vor für russische Gasimporte", sagt EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen. Besagter Gaspreisdeckel wird Ende November auch vorgestellt. Der scheint aber eine stumpfe Waffe zu sein, in der Praxis dürfte die Preisbremse so gut wie nie zum Einsatz kommen. Ende des Jahres wird aber nachgebessert und der Gaspreisdeckel praxistauglicher.

Darüber hinaus beschließt die EU die europaweite Einführung einer Übergewinnsteuer. Die betrifft in erster Linie Stromkonzerne: Die kassieren ohne eigenes Zutun plötzlich Monstergewinne, mit denen sie nie rechnen konnten. Das mache sie gewissermaßen zu Kriegsgewinnlern, auf dem Rücken der Verbraucher. Das könne in diesen Zeiten nicht richtig sein, sagte Ursula von der Leyen Mitte September in ihrer Rede zur Lage der Europäischen Union. Und deswegen sei es wichtig, diese Zufallsgewinne all jenen zukommen zu lassen, die das Geld wirklich brauchen. Diese Zufallsgewinne sollen also abgeschöpft werden. Auch Gas- und Ölkonzerne sollen dazu verpflichten werden, eine Solidaritätsabgabe zur leisten.

Das alles hilft den Bürgern aber nicht im Hier und Jetzt. Die Föderalregierung hatte noch auf die EU-Ebene gewartet, bevor man weitere Schritte unternehmen wollte. Am 16. September präsentiert Premierminister Alexander De Croo das sogenannte Basis-Paket. In der Praxis bedeutet das, dass die Energierechnungen der Bürger im November und Dezember entlastet werden: 61 Euro würden jeweils für November und Dezember von der Elektrizitätsrechnung abgezogen, so Premierminister De Croo, und jeweils 135 Euro von der Gasrechnung.

Den Gewerkschaften ist das alles aber nicht entschlossen genug. Am 21. September geben sie einen zweiten Warnschuss ab. Rund 10.000 Menschen protestieren in Brüssel für die Wahrung der Kaufkraft und gegen die hohen Energiepreise. Die von der Regierung beschlossenen Hilfen seien doch nicht viel mehr als ein Tropfen auf dem heißen Stein, beklagen die Arbeitnehmervertretungen.

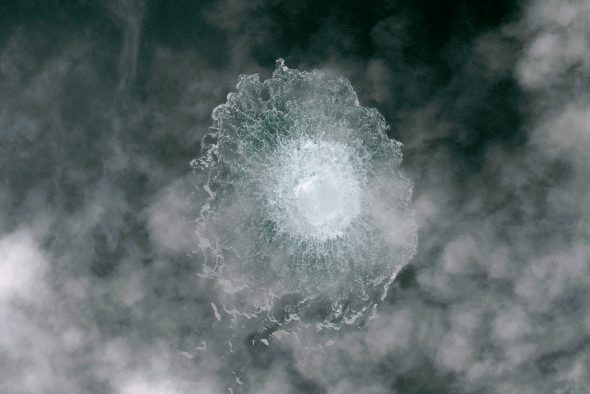

Frage ist aber immer noch, ob Europa im Winter über ausreichend Gas verfügen wird. Mitten in der Sommerpause waren schon die Energieminister der 27 EU-Staaten zu einem außerordentlichen Treffen zusammengekommen. Bei diesem "Gasgipfel" einigte man sich darauf, den nationalen Gasverbrauch zwischen dem 1. August dieses und dem 31. März kommenden Jahres um mindestens 15 Prozent zu senken im Vergleich zum Durchschnittsverbrauch in den letzten fünf Jahren. Denn man müsse auf alles vorbereitet sein, sagte der deutsche Wirtschaftsminister Robert Habeck. Er sollte Recht behalten. Am 26. September zerstören Sprengstoffanschläge drei von vier Strängen der Gaspipelines Nord Stream 1 und 2. Die Hintergründe wurden bislang nicht geklärt.

Justizminister unter Polizeischutz

Die Antwerpener Drogenmafia macht in diesem Jahr aber auch wieder von sich reden. Schon im vergangenen war eine Rekordmenge an Kokain im Hafen beschlagnahmt worden: knapp 90 Tonnen mit einem Straßenwert von angeblich rund 13 Milliarden Euro. Eine Zunahme um ungefähr ein Drittel im Vergleich zu 2020. Und in diesem Jahr könnte es noch mal mehr werden.

Schon seit Jahren hängt die Drogenproblematik wie eine dunkle Wolke über der Scheldestadt. Immer wieder kommt es zu Abrechnungen im Milieu, das äußert sich meist durch Handgranaten-Explosionen. Im September erreicht das Problem aber eine völlig neue Dimension. Kein geringerer als der föderale Justizminister Vincent Van Quickenborne muss unter Polizeischutz gestellt werden.

Die dramatischen Hintergründe schildert der OpenVLD-Politiker selbst: "Vorgestern habe ich einen Telefonanruf vom Föderalprokurator Frédéric de Leeuw erhalten", sagt Van Quickenborne. "Van Leeuw hat mir gesagt, dass es einen Plan gebe, mich zu entführen." Eine geplante Entführung? Und das Ziel ist "mal eben" der Justizminister? Das ist schon starker Tobback.

Anscheinend sollen vier bewaffnete Männer vor dem Haus von Vincent Van Quickenborne in Kortrijk auf ihn und seine Familie gewartet haben. Die Verdächtigen werden zwar festgenommen. Aber ob die Gefahr wirklich gebannt ist, das weiß man zunächst nicht. Deswegen werden Van Quickenborne und seine Familie an einen sicheren Ort gebracht, wo sie erstmal ausharren müssen.

Die Geschichte zeigt im Grunde nur, welche Ausmaße der "War on Drugs" inzwischen angenommen hat. Die Kartelle schrecken offensichtlich vor gar nichts mehr zurück. Van Quickenborne selbst spricht von Narco-Terrorismus. Die Unterwelt versuche, die Gesellschaft zu destabilisieren und die Kontrolle zu übernehmen. Anfang Dezember muss Van Quickenborne übrigens wieder unter Polizeischutz gestellt werden.

Im Bereich Justiz steht im Herbst darüber hinaus noch ein Großereignis an: Nicht weniger als der "Prozess des Jahrhunderts". Am 13. Oktober soll eigentlich das Verfahren um die Terroranschläge vom 22. März 2016 beginnen. "Soll", denn bei der Vorverhandlung Mitte September werden Boykottdrohungen laut. Es ist so: Für den Prozess hat man eigens einen neuen Hochsicherheits-Gerichtssaal eingerichtet, und zwar im ehemaligen Nato-Gebäude in Evere. Aus Sicherheitsgründen hat man sich dafür entschieden, dass die insgesamt neun Angeklagten in abgeschlossenen Glaskabinen Platz nehmen sollen.

Die Verteidiger sprechen von "menschenunwürdigen" Bedingungen und fordern, dass der Saal umgebaut werden sollte. Das Gericht gibt dem Antrag statt, die Anklagebank muss tatsächlich angepasst werden. Man nimmt sich da offensichtlich die Anordnung vom Pariser Terrorprozess um die Anschläge vom 13 November 2015 zum Vorbild. Mitte des Jahres hatte ein Gericht in der französischen Hauptstadt 19 der 20 Angeklagten in allen Anklagepunkten schuldig gesprochen. Darunter waren auch die Hauptbeschuldigten, die sich jetzt in Brüssel verantworten müssen, nämlich Salah Abdeslam und Mohamed Abrini. Beide wurden schon in Paris zu lebenslanger Haft verurteilt. Wegen der vom Gericht geforderten Umbaumaßnahmen beginnt der Prozess am Ende mit fast zweimonatiger Verspätung am 5. Dezember. Ein Fehlstart also, sehr zum Leidwesen der Opfer und Angehörigen. Insgesamt treten in dem Verfahren knapp 1.000 Nebenkläger auf.

Zurück in den Oktober: Die Regierung legt gerade letzte Hand an den Haushalt 2023. Am 11. Oktober muss Premierminister Alexander De Croo in der Kammer seine Regierungserklärung verlesen. Wie immer kurz vor knapp erreicht die Koalition doch noch eine Einigung. Das Budget ist tiefrot; das Defizit wird sich auf bis zu 35 Milliarden Euro belaufen. Das sind etwa 3.000 Euro pro Einwohner und das in nur einem Jahr. De Croo begründet das mit den Unterstützungsmaßnahmen für Bürger und Unternehmen.

Jetzt sind es nicht mehr Corona-Hilfen, jetzt sind es Energie-Zuschüsse. Wenn man niemanden fallenlassen wolle, dann sei das eben eine teure Rechnung für den Staat. "Die Menschen im Stich zu lassen, das wäre aber unterlassene Hilfeleistung", sagt De Croo. Dieses Budget sollte aber noch ein Nachspiel haben, das im Grunde immer noch andauert.

Probleme häufen sich

In der Zwischenzeit häufen sich die Probleme für die Vivaldi-Koalition. Erstmal beginnt die Asylkrise der Regierung über den Kopf zu wachsen. Schon im Sommer hatten erste Flüchtlinge in Brüssel die Nacht im Freien verbringen müssen. Jetzt im Herbst entwickelt sich das Ganze aber erst recht zu einer humanitären Krise.

Die neue Staatssekretärin Nicole De Moor versucht verzweifelt, neue Auffangstrukturen zu schaffen. Die Gemeinden, in denen Notunterkünfte entstehen sollen widersetzen sich aber ein ums andere Mal. Resultat: Für Hunderte, wenn nicht Tausende Menschen gibt es keinen Schlafplatz. Auch noch im Dezember müssen sie bei eisiger Kälte draußen übernachten.

Am 9. November geben derweil die Gewerkschaften ihren dritten Warnschuss ab. CSC und FGTB haben zum Nationalen Streik aufgerufen, die beiden Gewerkschaften werten die Aktion als Erfolg. In vielen Bereichen geht nichts mehr oder nicht mehr viel. Die Arbeitgeber und auch die Regierung reagieren mit Unverständnis.

Im Grunde ist das Ganze nur der vorläufige Höhepunkt eines Streits, der die Beziehungen zwischen den Sozialpartnern schon seit Monaten vergiftet. Auf der einen Seite: die Gewerkschaften. Sie fordern mehr denn je eine Abschaffung der Lohnnorm, die die Gehälter de facto deckelt. "Wir wollen Tarifautonomie!", bekräftigt Mathieu Verjans von der christlichen Gewerkschaft CSC. "Wir wollen, dass Arbeitgeber und Gewerkschaften - zumindest in den Branchen, in denen es gut läuft - ohne gesetzliche Einschränkungen über die Gehälter verhandeln können."

Für die Arbeitgeber ist die Last demgegenüber schon jetzt zu schwer zu tragen. Durch die automatische Lohn-Index-Bindung sind die Gehälter in den letzten Monaten sprunghaft angestiegen. "Und man legt da immer den Fokus auf die einigen wenigen Unternehmen, denen es gut geht", beklagt Danny Van Assche, der Chef des flämischen Selbständigenverbandes Unizo. "Den meisten Betriebe geht es derzeit aber miserabel."

Die Regierung versucht in diesem Konflikt zu vermitteln, im Moment liegt ein Schlichtungsvorschlag auf dem Tisch. Die Fronten sind aber mehr denn je verhärtet. Die Gewerkschaften geben übrigens am 16. Dezember ihren dann schon vierten Warnschuss ab: eine Nationale Kundgebung, begleitet von neuen Streikaktionen.

De Bleeker vs. De Croo

Mitte November fällt dem Premierminister aber das Budget wieder auf die Füße. Im Parlament muss sich Alexander De Croo wütende Fragen anhören: "Welche Zahlen sind die richtigen? Wer sagt die Wahrheit: Sie, Herr Premierminister, oder doch ihre Staatssekretärin?", fragen sich Oppositionspolitiker.

Tatsächlich war es so: In den Dokumenten der Haushaltsstaatssekretärin Eva De Bleeker war von einem Haushaltsdefizit von 35 Milliarden Euro die Rede; auf Drängen von Premierminister De Croo wurden daraus 33,5 Milliarden. De Croo spricht von einem "materiellen Fehler". Haushaltsstaatssekretärin De Bleeker hatte die Kosten für die Senkung der Mehrwertsteuer auf Energieprodukte in ihrem Entwurf verrechnet. Für De Croo muss das nicht sein, weil diese Kosten durch die geplante Reform der Akzisen ausgeglichen werde. "Ihre Haushaltszahlen sind auf Sand gebaut, und das hat ihre eigene Staatssekretärin jetzt ans Licht gebracht", giftet daraufhin der N-VA-Parlamentarier Sander Loones.

Wie dem auch sei: Das ist eine Panne, auf die der Premier offensichtlich gerne verzichtet hätte. Einen Tag später muss Eva De Bleeker den Hut nehmen. "Ich hätte meine Arbeit natürlich gerne beendet", sagt De Bleeker. "Leider muss ich aber feststellen, dass es unmöglich geworden ist, weiter zu funktionieren."

Noch peinlicher ist es aber für den Premierminister, dass im Dezember Text-Nachrichten durchsickern, die zu belegen scheinen, dass er grünes Licht für den Entwurf von Eva De Bleeker gegeben hatte. Würde also bedeuten, dass er das Parlament belogen hat. Die N-VA und auch der rechtsextreme Vlaams Belang fordern deshalb den Rücktritt des föderalen Regierungschefs, ohne Erfolg freilich.

Polizeiproteste

Rücktrittsforderungen gibt es auch an die Adresse des föderalen Justizministers Vincent Van Quickenborne. Am Abend des 10. Novembers kommt es am Brüsseler Nordbahnhof zu einer Tragödie. Ein Mann geht mit einem Messer auf zwei Polizisten los. Einer von ihnen, der 29-jährige Thomas Monjoie, überlebt den Anschlag nicht. Polizeibeamte im ganzen Land sind fassungslos. Und das erst recht, nachdem die ganze Geschichte ans Licht kommt.

Erstmal ist es so, dass der Verdächtige ein den Behörden bekannter Radikalisierter ist, der deswegen sogar auf der Gefährderliste des Anti-Terror-Stabs Ocam steht. Hinzu kommt: Der mutmaßliche Täter hatte am Morgen desselben Tages selbst darum gebeten, in eine psychiatrische Anstalt eingewiesen zu werden. Er wurde auch ins Brüsseler Saint-Luc-Krankenhaus gebracht, konnte das Gebäude aber später ungehindert verlassen. Anders gesagt: Es mag so aussehen, als hätte die Tragödie verhindert werden können.

Ende November gehen 10.000 Polizisten auf die Straße, um ihrem Unmut Luft zu machen. "Ein Kollege ist tot, das trifft uns durch Mark und Bein", sagt einer der Demonstranten.

Am Abend des 15. November hält die Welt derweil mal kurz den Atem an. In einer polnischen Ortschaft nahe der Grenze zur Ukraine schlägt eine Rakete ein. Dabei kommen zwei Menschen ums Leben. "War das eine russische Rakete?", fragt man sich. Damit bekäme der Krieg in der Ukraine nämlich eine neue Dimension, schließlich ist Polen Mitglied der Nato.

"Jetzt ist er da, der Dritte Weltkrieg". "Die Nato muss den Bündnisfall ausrufen!". Die Sozialen Netzwerke laufen für ein paar Stunden heiß. Die polnische Regierung reagiert aber sehr besonnen. Man kommuniziert sehr vorsichtig, lässt sich zu keiner ungestümen Aussage verleiten. Am nächsten Tag: Die definitive Entwarnung aus dem Mund von Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg. "Nach ersten Untersuchungen gibt es keine Hinweise darauf, dass es sich um einen vorsätzlichen Angriff gehandelt hat", sagt Stoltenberg in Brüssel nach einer Krisensitzung.

Offenbar handelte es sich um eine fehlgeleitete ukrainische Luftabwehrrakete. Allgemeines Aufatmen. Wobei dieser Vorfall insbesondere den Europäern noch mal klar vor Augen hält, dass eben Krieg herrscht auf dem Kontinent. Immerhin hat es die Ukraine im zweiten Halbjahr geschafft, die russischen Truppen ein ums andere Mal zurückzudrängen.

In diesem Spätherbst blickt die Welt aber auch auf das Emirat Katar. Dort beginnt am 20. November die seit Jahren umstrittene Fußball-WM. Das Interesse an dem Sportereignis hält sich aber eher in Grenzen. Zusätzlich verhagelt wird die WM aus Sicht Katars durch Meldungen über einen handfesten Korruptionsskandal, der das Prädikat "enorm" verdient, wenn sich das alles bewahrheitet.

Die Fakten aus dem Mund von Eric Van der Sijpt, dem Sprecher der Föderalen Staatsanwaltschaft: "Wir gehen dem Verdacht nach, dass ein Land, das am Persischen Golf liegt, versucht hat, Abgeordnete bzw. deren Mitarbeiter zu bestechen, und zwar mit Geld- oder Sachgeschenken". Allgemein wird davon ausgegangen, dass es sich bei diesem "Staat vom Persischen Golf" tatsächlich um Katar handelt.

Ziel der Aktion sei es gewesen, über diese Abgeordneten das Parlament Katar gegenüber wohlwollend zu stimmen. Ähnliche Vorwürfe werden später auch gegen Marokko erhoben. Jedenfalls scheinen da enorme Summen im Spiel gewesen zu sein: fast buchstäblich "säckeweise" Geld. Prominenteste Verdächtige ist die griechische Sozialistin Eva Kaili, "mal eben" Vizepräsidentin des EU-Parlaments. Sie muss sogar in Untersuchungshaft.

Der Skandal erschüttert das Europaparlament in seinen Grundfesten. Viele Abgeordnete sind fassungslos, wissen sie doch, dass diese Affäre die Glaubwürdigkeit des Hohen Hauses massiv untergräbt. Parlamentspräsidentin Roberta Metsola verspricht eine lückenlose Aufarbeitung. "Das EU-Parlament wird angegriffen, unsere Demokratie wird angegriffen", sagt Metsola. "Wir werden diese Vorgänge akribisch untersuchen. Da wird nichts unter den Teppich gekehrt. Und wir werden auch nach Wegen suchen, wie wir das Parlament wasserdichter machen können", so die Parlamentspräsidentin.

Quasi zeitgleich wird auch noch ein anderes Abgeordnetenhaus kräftig durchgeschüttelt: In Namur kündigt der Vorsitzende des wallonischen Parlaments, Jean-Claude Marcourt, am 12. Dezember seinen Rücktritt an. Gestolpert ist er vor allem über eine überteuerte Dienstreise nach Dubai. Die Golfregion scheint in diesen Dezembertagen irgendwie verflucht zu sein.

Verfluchtes Jahr 2022

Insgesamt war es wohl wieder ein "verfluchtes" Jahr. Der Krieg in der Ukraine ging selbst über die Festtage mit unverminderter Härte weiter und wird die Welt wohl auch im kommenden Jahr noch in Atem halten. Und zu allem Überfluss braut sich auch auf dem Balkan etwas zusammen. Die Spannungen zwischen Serbien und dem Kosovo nehmen zu. Serbien hatte seine Truppen an der Grenze zur Nachbarrepublik zwischenzeitlich in "höchste Kampfbereitschaft" versetzt. Und auch das genau vor unserer Haustüre.

Innenpolitisch steht die Föderalregierung weiter unter Beobachtung. "Wird die Vivaldi-Koalition das kommende Jahr überleben?", das wird die Frage sein. Vor allem, weil der Staatshaushalt inzwischen gefährlich in den roten Bereich geht. Die EU-Kommission hat auch schon die Gelbe Karte gezeigt. Früher oder später wird wohl kein Weg mehr an Sparmaßnahmen vorbeiführen. Und das mit einer Regierung, die man schon in diesem Jahr ein ums andere Mal für tot erklärt hatte.

Krieg in Europa, Energiekrise und hohe Inflation, obendrauf noch die Auswirkungen des Klimawandels, die auch in unseren Breiten immer spürbarer werden: Dieses Jahr dürfte bei der einen oder dem anderen wohl Zukunftsängste weiter geschürt haben. König Philippe appellierte in seiner Weihnachtsansprache an die Bürger, sich nicht entmutigen zu lassen. Und das neue Jahr möge uns vor allem eins bringen: "Frieden in der Welt, in Europa, in unserer Gesellschaft – und in unseren Herzen."

Weihnachtsansprache des Königs: "Enorm viel Engagement und Solidarität"

Roger Pint