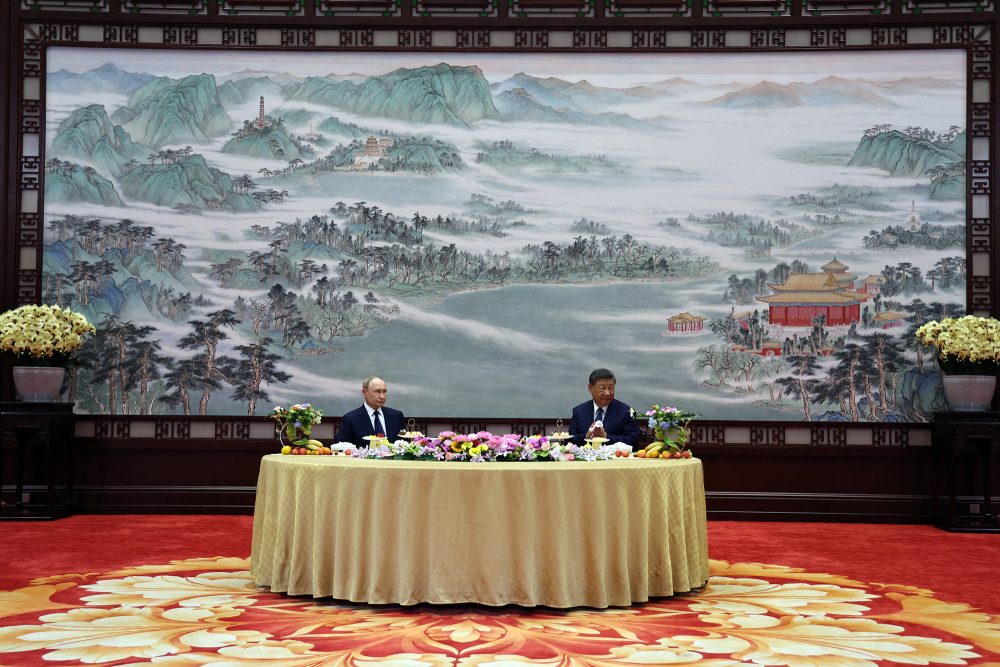

"In Shanghai ist China das Zentrum der Welt", titelt Le Soir auf Seite eins zu einem Foto von Xi Jinping und Wladimir Putin. "Geopolitik: Xi und Putin festigen Einfluss", schreibt das GrenzEcho. "Xi, Putin und Modi sind beste Kumpels – in Tianjin nimmt die neue Weltordnung Form an", so De Standaard. "'Die Achse der Unruhe': Wieviel Angst müssen wir vor Xi Jinping und Co. haben?", fragt De Morgen.

Chinas Machthaber Xi Jinping ist es gelungen, in Tianjin die Führer von Ländern zusammenzubringen, die 40 Prozent der Weltbevölkerung repräsentieren und 25 Prozent des globalen Bruttoinlandsprodukts, hält La Libre Belgique in ihrem Leitartikel fest. Und es hat natürlich nicht an kontroversen Gestalten gemangelt. Xi posierte zusammen mit seinen russischen, belarussischen, iranischen und türkischen Gegenstücken. Mittwoch soll noch Nordkoreas Diktator dazustoßen. Eine entscheidende Person hat aber durch Abwesenheit geglänzt, ja, wurde fast noch nicht mal namentlich erwähnt. Und das, obwohl diese Person mehr getan hat, um dieses illustre Bündnis zusammenzubringen als irgendjemand anders. Wir reden natürlich über US-Präsident Donald Trump und seine Zollpolitik. Damit hat er enorm beigetragen zur Bildung dieser anti-amerikanischen und anti-westlichen Front. Die sich, welche Ironie, auch noch als neue Weltordnung präsentiert, die angeblich für eine stabilere, gerechtere und demokratischere Welt stehen soll, giftet La Libre Belgique.

Die Weltordnung verändert sich

Die Botschaft aus Tianjin ist klar, meint das GrenzEcho: Der Westen ist kein unangefochtenes Modell mehr. Natürlich sind die Interessen der Mitglieder der Shanghaier Organisation für Zusammenarbeit widersprüchlich. Doch dass sie ein Forum bilden, in dem Russland und Indien, China und Iran gemeinsame Erklärungen abgeben, markiert einen Paradigmenwechsel. Für den Westen ist das eine Warnung. Man kann weiter auf Abwehr schalten, die neue Achse pauschal als "autoritäres Bündnis" diffamieren und eigene Schwächen übertünchen. Oder man beginnt, die eigenen Stärken ernst zu nehmen: Innovationskraft, Institutionen, universelle Werte. Sich darauf zu besinnen, ist die einzige Chance, nicht zur Randnotiz im globalen Kräftemessen zu verkommen. Denn die Weltordnung verändert sich – ob Europa und die USA das wahrhaben wollen oder nicht, prophezeit das GrenzEcho.

De Standaard befasst sich aus anderen Gründen mit Donald Trump: Vor einem halben Jahr hatte der US-Präsident ein bizarres KI-generiertes Video veröffentlicht über die Verwandlung des plattgebombten Gazas in ein Luxus-Schlaraffenland. Die meisten fanden das Video zwar geschmacklos, nahmen es aber nicht weiter ernst. Nun ist aber klar, dass diese Riviera-Utopie wirklich Trumps Vorstellung über die Zukunft Gazas ist. Das geht aus an die Presse geleakten, detaillierten Dokumenten hervor. Trumps Plan sieht vor, dass die USA für zehn Jahre die Macht im Gazastreifen übernehmen und in dieser Zeit das Gebiet zu einer wohlhabenden Freihandelszone ausbauen. Inklusive KI-kontrollierten "Smart Cities". Dazu müssen allerdings die zwei Millionen Palästinenser weg. Zunächst sollen sie in eingezäunten Gebieten im Süden des Gazastreifens zusammengepfercht werden. Noch besser wäre es allerdings, wenn sie ganz verschwinden würden, in andere Länder, so die Planer trocken, das sei auch billiger. Was Menschenrechtler als "ethnische Säuberung" bezeichnen, ist für diese Leute nichts anderes als eine "Business Opportunity". Am beunruhigendsten dabei ist aber, dass das alles früheren amerikanischen und israelischen Erklärungen zur Zukunft Gazas entspricht, ist De Standaard entsetzt.

Nach Gaza warten die großen Reform-Dossiers

Die Nachricht, dass sich sowohl die föderale als auch die flämische Regierung spät in der Nacht jeweils auf gemeinsame Gaza-Positionen geeinigt haben, kam für die Zeitungen zu spät. Het Belang van Limburg beschäftigt sich dennoch mit dem breiteren Implikationen des politischen Tauziehens: Es kommt nicht oft vor, dass Konflikte im Ausland sich so stark auf unser Land auswirken wie der Gaza-Krieg. Und eines ist auf jeden Fall absolut klar geworden: Zwischen den Koalitionspartnern in beiden Regierungen hakt es in Krisenzeiten. Das verheißt wenig Gutes, insbesondere, weil das neue politische Jahr ja gerade erst begonnen hat. Die bittere Realität ist, dass das sorgsam gepflegte Bild gut zusammenarbeitender Regierungsteams eine Illusion ist. Das ist ein Riesenproblem. Denn in Kürze müssen sich die gleichen Parteien in den großen Reform-Dossiers einigen. Dabei werden zweifelsohne einige gesalzene Rechnungen auf den Tisch kommen, warnt Het Belang van Limburg.

Het Laatste Nieuws greift spezifisch die Querelen innerhalb der flämischen Regionalregierung auf: Die CD&V und Vooruit treiben von Flandern aus die Sanktionen gegen Israel voran. Damit nutzen sie explizit die autonomen, regionalen Zuständigkeiten. Beide Parteien unterstreichen, dass die flämische Regierung ihren Standpunkt nicht von dem der belgischen, also föderalen Regierung abhängig machen darf. Die flämische Regierung habe für eigene Befugnisse gekämpft und müsse diese nun auch nutzen, so ihr Tenor. De facto fahren CD&V und Vooruit hier also die Linie der N-VA. Die die N-VA ironischerweise selber nicht fahren will in diesem Dossier. Flanderns Ministerpräsident Matthias Diependaele hängt seinen Waggon lieber an die föderale Lokomotive, stichelt Het Laatste Nieuws.

Brüssel braucht einen "Reboot"

Ein weiteres Thema sind die Brüsseler Regierungsverhandlungen: Der Vorsitzende von Les Engagés, Yvan Verougstraete, hat in seiner Rolle als Vermittler vorgeschlagen, eine Koalition aus sieben Parteien zu bilden, resümiert L'Echo. Ohne die N-VA. Dieser Vorschlag hat zumindest das Verdienst, kreativ zu sein. Auch wenn er Verrenkungen und Postengeschiebe erfordern würde. Aber nun, 15 Monate nach den Wahlen, ist wirklich keine Zeit mehr zum Zögern. Dieses Mal scheint es wirklich, als ob alles versucht worden wäre, kommentiert L'Echo.

Die wichtigste Frage ist nicht, wer Brüssel künftig regieren wird, unterstreicht in diesem Zusammenhang De Tijd. Die wichtigste Frage ist, ob die Region Brüssel-Hauptstadt endlich den "Reboot" bekommen wird, den sie verdient. Denn die Stadt muss sauberer, gesünder, sicherer und schneller werden, wie Verougstraete gestern ganz richtig gesagt hat. Umso frustrierender ist es, dass die gesamte politische Energie in den letzten Monaten in parteipolitische Scharmützel gesteckt worden ist. Es wäre viel sinnvoller gewesen, sie in Überzeugungsarbeit bei den Bürgern zu investieren, wettert De Tijd.

Boris Schmidt