"De Wever bekommt dann doch noch sein Osterabkommen", titelt Het Nieuwsblad. "Erste große Einigung für Regierung De Wever kommt nur mühsam zustande", schreibt Gazet van Antwerpen in ihrem Aufmacher. "Verteidigung, Renten, Arbeitslosigkeit – De Wever hat sein Abkommen", meldet Le Soir.

Die Föderalregierung hat sich auf den Haushaltsplan für das laufende Jahr geeinigt. Für die meisten Zeitungen kam die Einigung zu spät, um schon auf Details einzugehen. Der Leitartikel von Gazet van Antwerpen hält deshalb auch nur allgemein fest: Mit dieser Einigung zieht die Regierung einen Schlussstrich unter die Regierung De Croo. Die Zeit des Stillstands ist vorbei. Eins bleibt allerdings gleich: Auch die Regierung De Wever macht neue Schulden. Grund dafür ist der Wille, schon in diesem Jahr die zwei Prozent des Bruttoinlandsprodukts für die Verteidigung auszugeben. Niemand stellt infrage, dass angesichts der Bedrohung durch Russland und die Unsicherheit in der Nato mehr Ausgaben für das Militär richtig sind. Aber es sind keine Investitionen, die eine Dividende abwerfen. Wie das zum Beispiel bei Investitionen in Schulen oder allgemein der Bildung der Fall gewesen wäre, bedauert Gazet van Antwerpen.

Eine Verschnaufpause, um sich zu rüsten

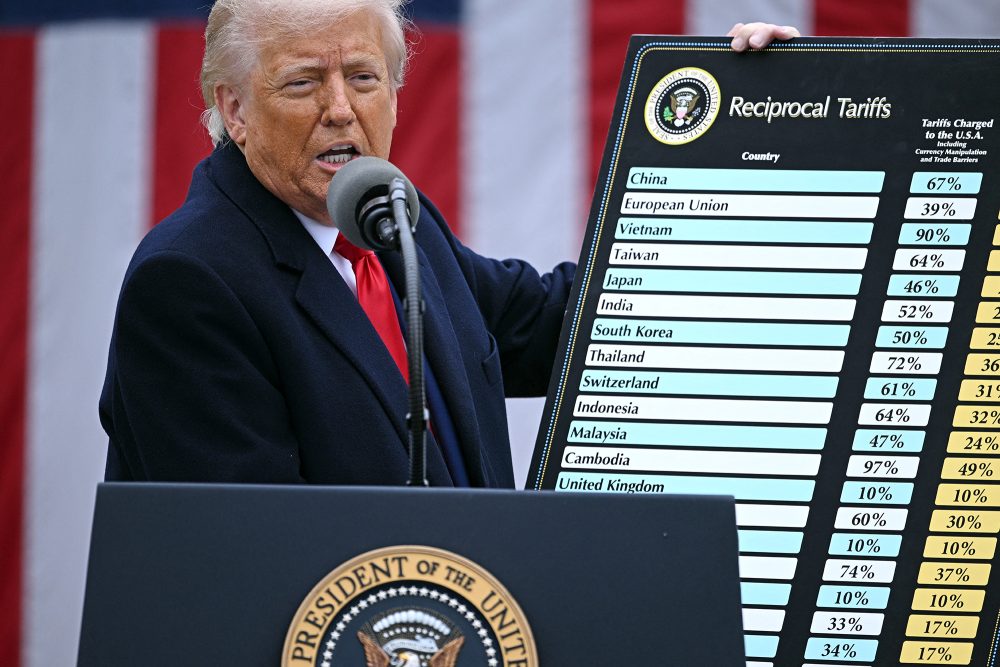

Het Laatste Nieuws beschäftigt sich mit US-Präsident Donald Trump und meint: Mit dem Kopf durch die Wand und ohne Rücksicht auf Verluste – unter diesem Motto hat Trump seine zweite Amtszeit begonnen. Kaum 80 Tage im Amt steht die Welt schon auf dem Kopf. Bei der Nato, im amerikanischen Beamtenapparat und im freien Welthandel ist nichts mehr, wie es war. Und Trump hat gerade erst begonnen. 1380 Tage bleiben ihm noch. Vieles scheint unsicher geworden, aber eins ist jetzt schon klar: 2025 wird ein Chaosjahr, prophezeit Het Laatste Nieuws.

"Ouf", schreibt die Wirtschaftszeitung L'Echo. Die Welt ist noch einmal mit dem Schrecken davongekommen. Drei Monate setzt Trump jetzt erstmal die hohen Einfuhrzölle aus, die in den vergangenen Tagen für so viel Wirbel an den Finanzmärkten gesorgt haben. Jetzt ist erstmal drei Monate Pause. Aber: zehn Prozent neue Zölle bleiben, genauso wie die 25 Prozent auf Stahl, Aluminium und Autos. Das sind die höchsten amerikanischen Einfuhrzölle seit 1903. Außerdem bleibt die Unsicherheit für die Industrie. Niemand wird jetzt investieren und langfristig planen, weil niemand weiß, wie es weitergeht. Für die EU sind die drei Monate Verschnaufpause eine Zeit, in der sie sich rüsten muss, um gut dazustehen, wenn Trump seine nächsten Ideen auf die Welt loslässt, rät L'Echo.

Risse im Bild des allmächtigen Präsidenten

De Tijd führt diesen Gedanken weiter und schreibt: Europa muss aus den vergangenen Tagen lernen. Dabei wäre die EU gut beraten, die Prinzipien des Freihandels weiter aufrechtzuerhalten, ein verlässlicher Partner für sichere und bürokratiearme Investitionen zu werden und vor allem sollte die EU schnell daran arbeiten, tatsächlich als ein einheitlicher Wirtschaftsblock zu funktionieren. Alle 27 Staaten müssen an einem Strang ziehen. Mit all dem Knowhow und Unternehmergeist, den es in der EU gibt, würde die EU als geeinte Wirtschaftsmacht dann auch den USA und China auf Augenhöhe begegnen, ist sich De Tijd sicher.

Le Soir bilanziert: Nach dem Chaos der vergangenen Tage und der Achterbahnfahrt an den Börsen ist vielleicht die wichtigste Erkenntnis: Trump wurde gestoppt. Trump hat kapituliert und seine Zollpläne erst einmal wieder zurückgezogen. Das Bild des allmächtigen Präsidenten hat Risse bekommen. Nicht nur die Börsen haben ihn in die Knie gezwungen. Auch erste Kritik seiner milliardenschweren Berater und aus den Reihen seiner eigenen Partei werden dazu geführt haben. Die Demokraten in den USA wittern langsam Morgenluft, beobachtet Le Soir.

Kein Wundermittel gegen Populismus

La Dernière Heure blickt auf das Gehalt der Minister in Belgien und berichtet: Das knappe fünfstellige Netto-Monatsgehalt für die Frauen und Männer, die sich an vorderster Front um die Geschicke unseres Landes kümmern, ist durchaus zu rechtfertigen. Allerdings ist es mehr als fraglich, warum dazu nochmal 2.000 Euro als Pauschale hinzukommen, über deren Verwendung die Minister keine Rechenschaft ablegen müssen. 2.000 Euro, das ist fast so viel wie der Mindestlohn eines arbeitenden Bürgers. Im Klartext heißt das: Ein Minister bekommt als Taschengeld das, wofür andere einen Monat lang arbeiten müssen. Auch solche Ungleichheiten tragen dazu bei, dass der Graben zwischen den Politikern und dem Rest der Bevölkerung, gerade der nicht so wohlhabenden, immer größer wird, ärgert sich La Dernière Heure.

Das GrenzEcho greift die Diskussion über die Einführung eines eigenen Schulfaches zur politischen Bildung im Parlament der Deutschsprachigen Gemeinschaft auf und notiert: Ebenso schwer zu beantworten wie die Frage nach einem eigenen Fach ist die Frage, was politische Bildung leisten soll. Das muss klar definiert werden. Es reicht nicht, nur Institutionen und Abläufe der Demokratie zu erklären. Politische Bildung muss zum kritischen Denken befähigen – also dazu, zu verstehen, wie das System funktioniert, es zu hinterfragen und – wenn nötig – verändern zu wollen. Dabei darf man sich nichts vormachen: Politische Bildung ist kein Wundermittel gegen Populismus, betont das GrenzEcho.

Kay Wagner