Ein Laie könnte die dünnen Holzstückchen, die über die Jahre in Tongern gefunden worden sind, leicht einfach für Reste von Brettern oder Kisten halten. Aber es sind echte Zeitdokumente aus unserer römischen Vergangenheit. Tatsächlich handelt es sich um Holztäfelchen oder besser gesagt um Bruchstücke von Holztäfelchen, die damals als Schreibtafeln genutzt worden sind, wie Else Hartoch erklärt. Sie ist Projektleiterin für die Erforschung der Tafeln und wissenschaftliche Mitarbeiterin am Gallo-Römischen Museum in Tongern.

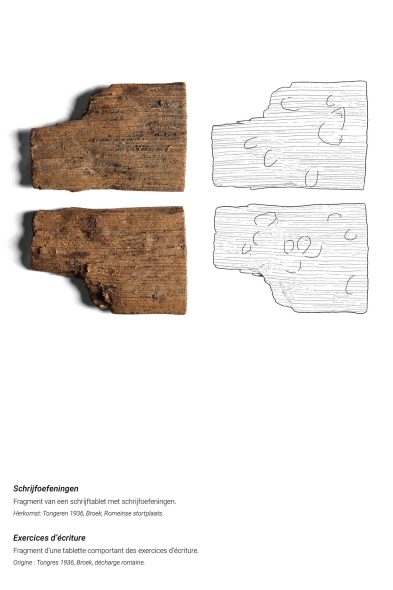

Die Holztäfelchen waren nämlich ursprünglich mit Wachs gefüllt. Und in dieses Wachs wurden Schriftzeichen eingeritzt, und zwar mit einem Stift oder Griffel aus hartem Material, einem sogenannten Stilus. Und je nachdem, wie viel Druck die schreibende Person dabei ausgeübt hat, wurde sogar noch tiefer geritzt als nur in das Wachs – nämlich in die hölzernen Unterlagen selbst. Und das ist für Archäologen ein wahrer und vor allem seltener Glücksfall. Weil das Wachs hat all die Jahrhunderte zwar nicht überstanden, das Holz aber schon. So haben Teile von Buchstaben und Wörtern, ja sogar von Sätzen bis heute überdauert.

Insgesamt sind in den letzten rund hundert Jahren in Tongern 85 solcher Schreibtafeln entdeckt worden. Sie stammen aus dem ersten bis dritten Jahrhundert nach Christus, also aus der römischen Periode der Stadt. Wobei bisher nur auf etwas weniger als der Hälfte von ihnen Schreibspuren entdeckt worden sind.

Und man darf sich das auch auf gar keinen Fall so einfach vorstellen, diese antiken Spuren zu erkennen und zu entziffern. Im Gegenteil, das erforderte viele Jahre harte Arbeit, aufwendige Technik und ein ganzes Team internationaler Experten. Weil im Prinzip reden wir hier ja über Kratzer in altem Holz. Kratzer, die sich teilweise sogar überlagern, weil die Tafeln auch wiederverwendet wurden.

Aber trotz all dieser Probleme ist es den Experten gelungen, Neues zu entdecken. Beziehungsweise Beweise zu finden für Dinge, die man bisher im besten Fall nur vermuten konnte. So habe man für Tongern bisher unbekannte politische Ämter entdeckt, zählt Hartoch auf.

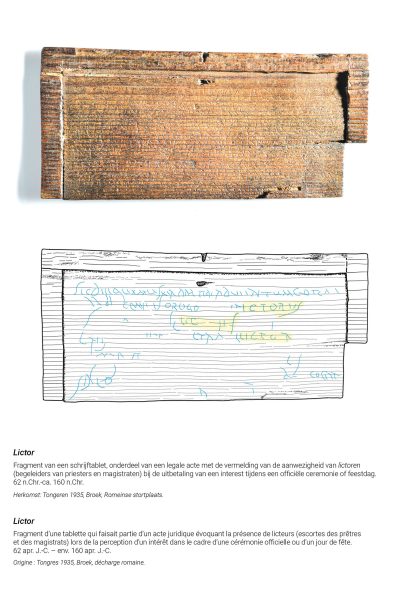

Auf den Schreibtafeln wird zum Beispiel ein Decemvir erwähnt, ein sehr hoher Magistrat. Auch Liktoren tauchen auf, eine absolute Premiere für unsere Breiten. Und auch die Existenz von Vigiles in Tongern kann nun belegt werden, eine Art Feuerwehr und Stadtwache in einem.

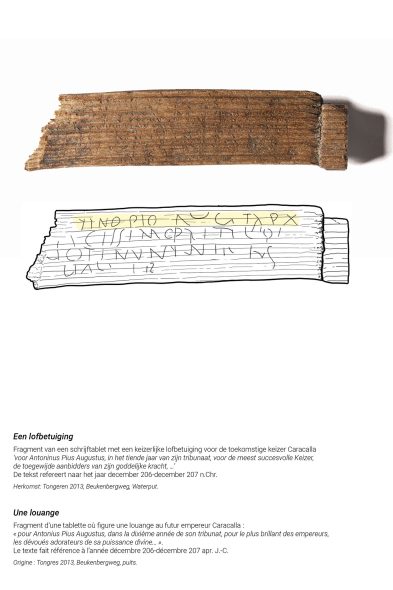

Die Schreibtafeln enthüllen auch, dass offizielle Zeremonien mit hohen Amtsträgern in Tongern stattfanden – und zwar nach dem Vorbild der Zeremonien in Rom selbst. Sogar ein Entwurf für eine Inschrift auf einer Statue des späteren Kaisers Caracalla ist unter den Funden – ein höchst seltener Fund, wie die Experten unterstreichen.

Die Tafeln erzählen uns aber auch etwas über die damalige Bevölkerung. Sie belegen beispielsweise, dass Menschen aus der Region sich nach ihrem Militärdienst bei den Römern in Tongern niedergelassen haben. Und dass manche dieser Veteranen in der römischen Rheinflotte dienten.

Die Holztafeln enthalten aber auch noch wertvolle andere Informationen – nämlich zahlreiche Namen. Und die weisen auf eine sehr komplexe, multikulturelle Gesellschaft hin in den ersten Jahrhunderten nach Christus. Weil hier finden sich Namen sowohl lateinischen als auch keltischen und germanischen Ursprungs. Namen, die vor der Erforschung der Holztafeln nicht belegt waren.

Und all das aus, wie gesagt, zunächst so unscheinbar scheinenden, alten Holzstückchen. Und es ist wohl auch davon auszugehen, dass der Boden von Tongern und Römisch-Belgien noch längst nicht alle seine Geheimnisse preisgegeben hat.

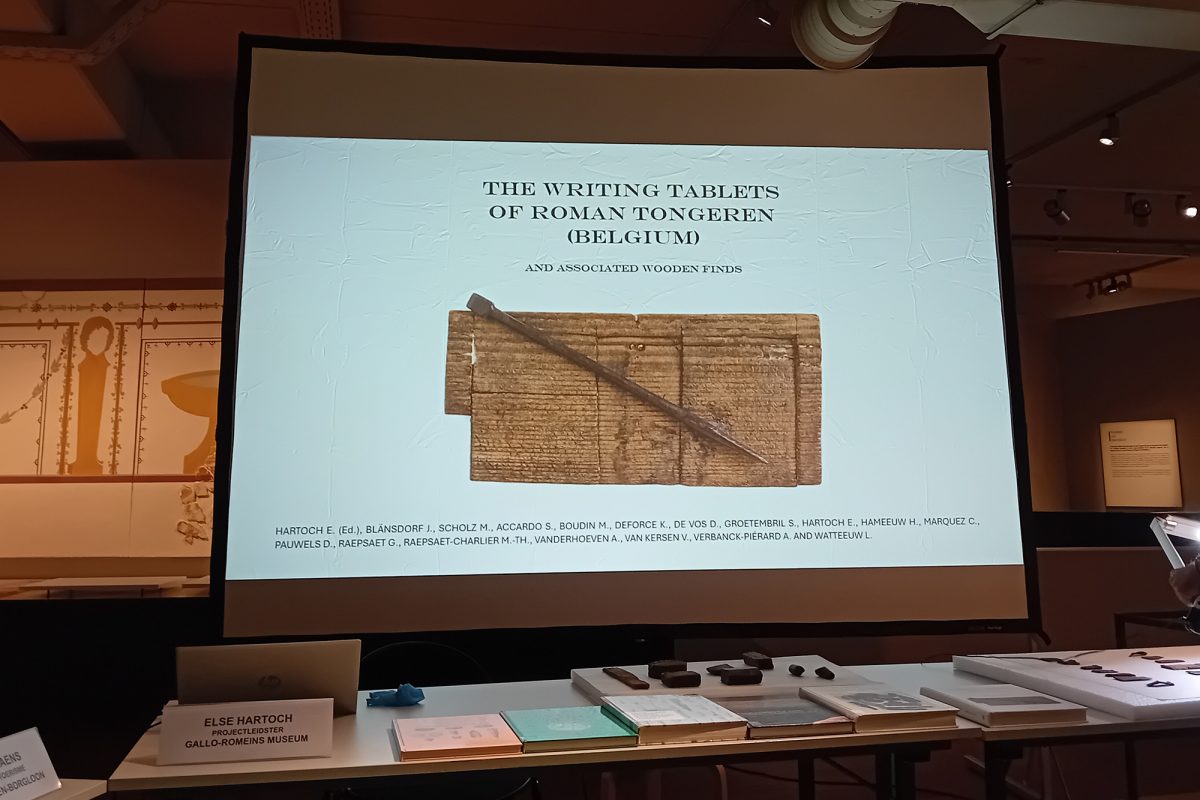

Wer die hölzernen Schreibtafeln mal mit eigenen Augen sehen will oder mehr über diesen Abschnitt unserer Geschichte lernen will, kann das im Gallo-Römischen Museum in Tongern tun. Außerdem sind die Ergebnisse der wissenschaftlichen Untersuchungen der Tafeln auch in Buchform veröffentlicht worden: "The Writing Tablets of Roman Tongeren (Belgium) and Associated Wooden Finds", erschienen im Brepols-Verlag.

Boris Schmidt