Die Geschichte Belgiens ist untrennbar mit der Geschichte seiner Eisenbahnen verbunden – schließlich war Belgien ein absoluter Eisenbahn-Pionier. Aber leider hat diese Geschichte eben auch ihre sehr düsteren Kapitel, wie die Ausstellung "Die belgischen Eisenbahnen unter der Besatzung: zwischen Kollaboration und Widerstand" auf beklemmende Weise zeigt. Die Ausstellung beginnt mit einer Einführung in den internationalen Kontext, sprich mit der Zeit zwischen den beiden Weltkriegen, dem Aufstieg des Nationalsozialismus und der Bedeutung der SNCB für das Land.

Die Materialien für die Industrie, die Nahrung für die Bevölkerung – all das wurde damals über die Schiene transportiert, erklärt Thierry Denuit, der Direktor der "Train World". Damit hatte die SNCB noch viel mehr als heute eine enorme wirtschaftliche Bedeutung für das Land. An dieser Tatsache änderte auch der Überfall von Nazi-Deutschland 1940 nichts beziehungsweise die darauf folgende Besatzungszeit, die den Schwerpunkt der Ausstellung bildet.

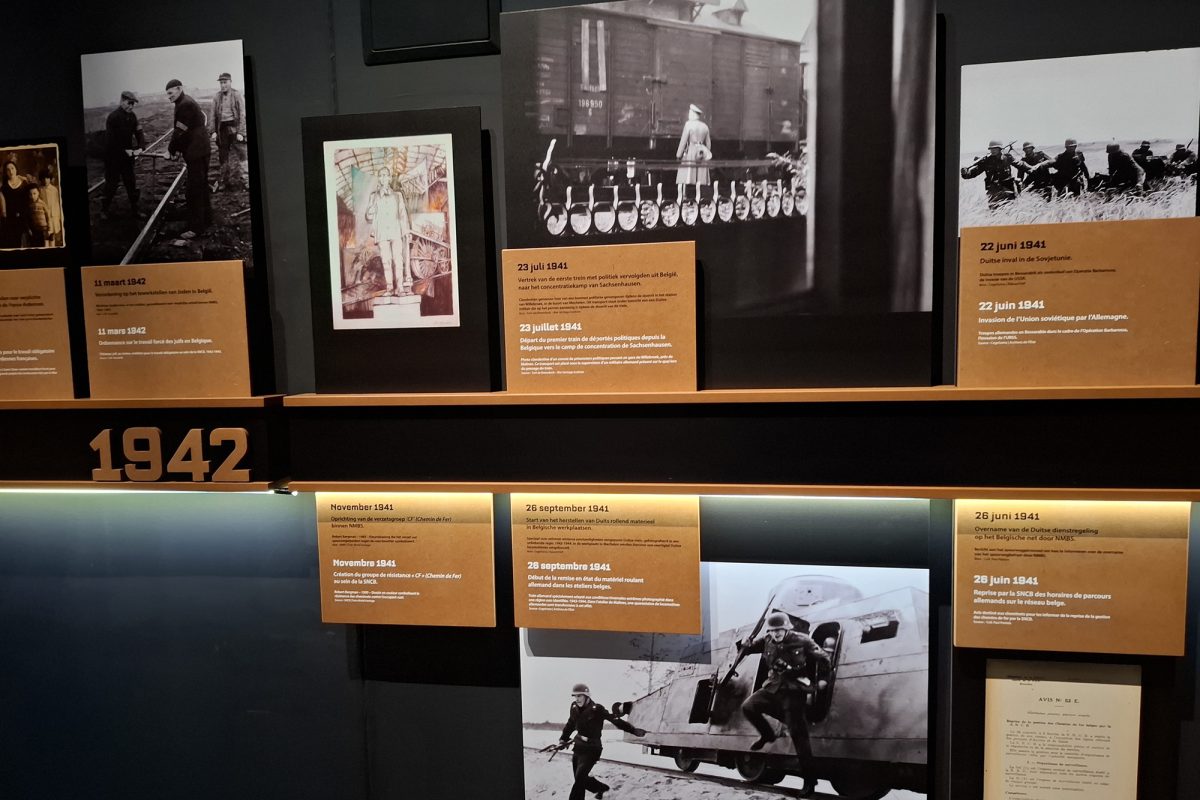

Selbst nach der Invasion sei es undenkbar gewesen, den Betrieb der Eisenbahn einzustellen. Die Züge hätten weiterrollen müssen, damit die Wirtschaft nicht zusammenbrach und die Versorgung der Bevölkerung sichergestellt blieb. Allerdings nun eben unter Aufsicht der Besatzer, wie die animierte Figur eines deutschen Offiziers den Besuchern der Ausstellung erklärt. Mit Tausenden deutschen Kollegen habe man damals in Brüssel die "Wehrmachtsverkehrsdirektion" aufgebaut, die das belgische Eisenbahnnetz verwalten sollte. Das Motto sei simpel gewesen, so der Offizier: "Räder müssen rollen für den Sieg". Mit anderen Worten: Die Eisenbahn sei für den Endsieg des Dritten Reichs notwendig.

Die Macher beleuchten auch ausführlich die durchaus nicht unumstrittene sogenannte "Politik des geringsten Übels" des damaligen Generaldirektors der SNCB. Der kommt dank KI-Technologie sogar selbst zu Wort und erklärt den Besuchern posthum, warum er seiner Meinung nach das Beste für Belgien und das Gemeinwohl tat. Und warum er es unfair findet, dass er nach dem Krieg dafür bestraft wurde.

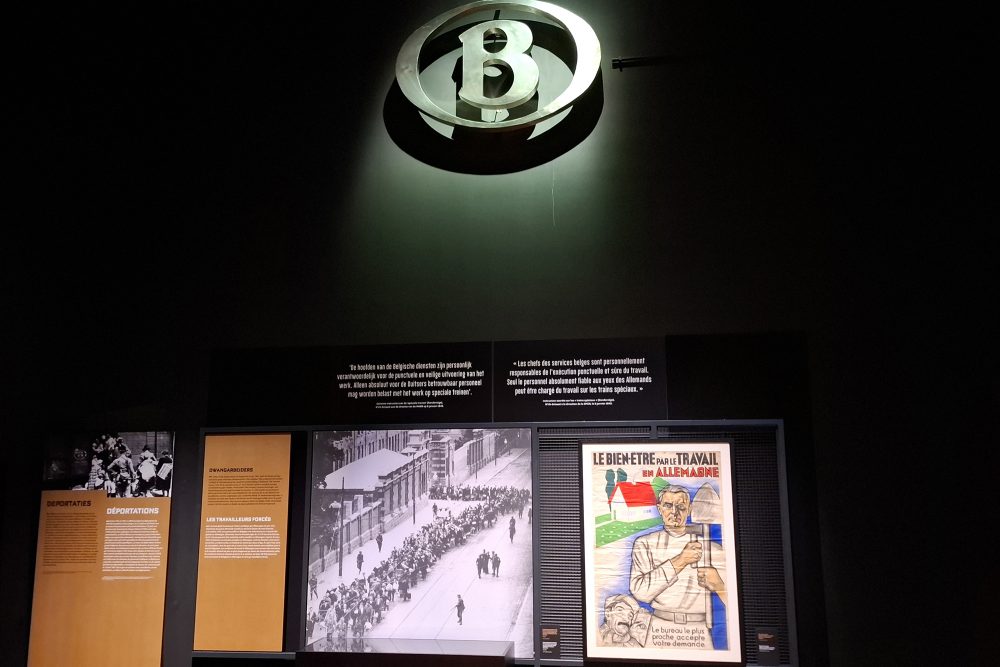

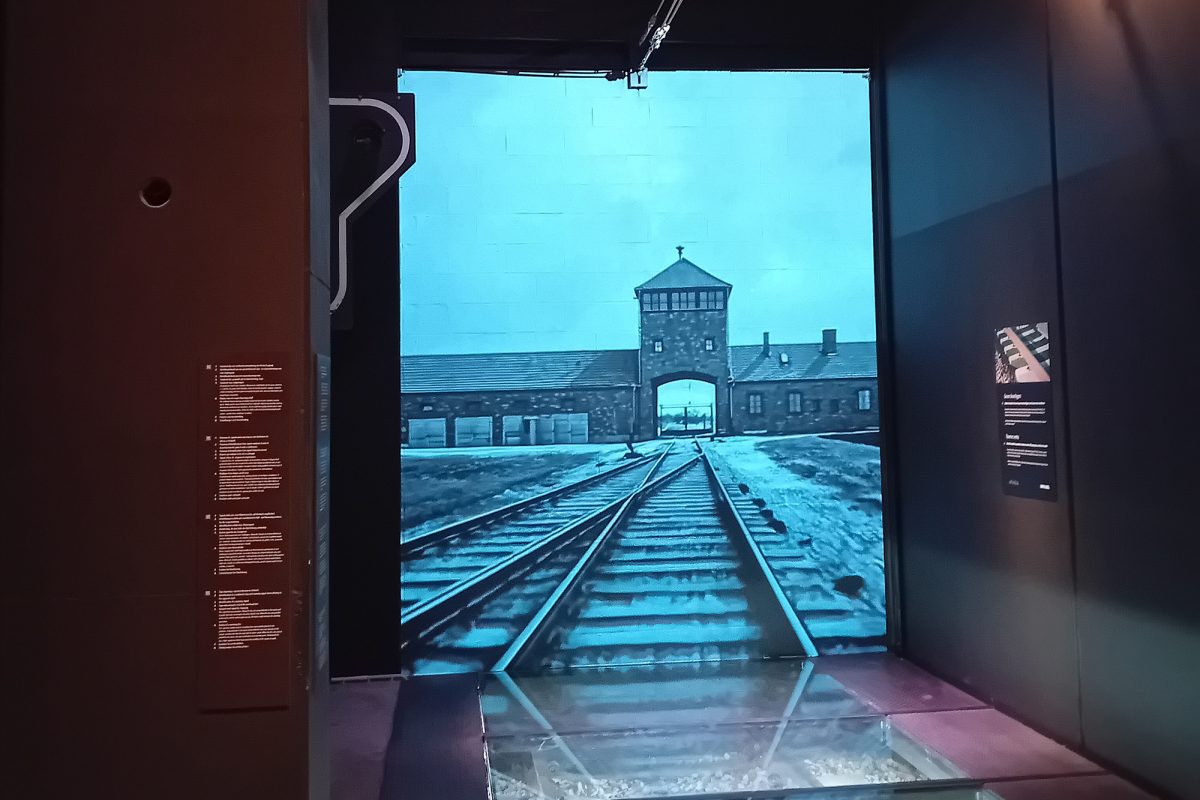

Die Besatzer beschränkten sich natürlich auch nicht darauf, die SNCB ihre üblichen Aufgaben erfüllen zu lassen – das belgische Eisenbahnsystem wurde von den Deutschen auch für ihre eigenen Zwecke missbraucht. Nicht nur für militärische Transporte, sondern vor allem auch für Deportationszüge. Belgische Zwangsarbeiter für das Deutsche Reich, politische Gefangene, Roma, Juden – sie alle mussten ihre oft letzte Reise in Richtung Osten in Waggons der belgischen Bahn antreten. Transporte, die quasi bis zur Befreiung 1944 weitergingen. Und Transporte, die, auch daran erinnert die Ausstellung, nicht immer glatt liefen für die Besatzer.

Denn auch das ist ein wichtiger Teil der Ausstellung: der Widerstand gegen die Nazis – von außerhalb und von innerhalb der SNCB. Eine harte Zeit für die Angestellten der SNCB, wie die Besucher erfahren. Ein Leben in ständiger Angst, den Job zu verlieren und dann selbst als Zwangsarbeiter deportiert zu werden, ständige Angst, verhaftet oder getötet zu werden. Tod drohte auch nicht vor den Besatzern, sondern auch aus der Luft in Form schwerster alliierter Bombardierungen. Ihr logisches Ende nimmt die Ausstellung dann mit der Befreiung Belgiens und den anschließenden Säuberungen, auch innerhalb der SNCB.

Dass die SNCB mit dieser Ausstellung wichtige Erinnerungsarbeit leistet, daran besteht kein Zweifel. Und die Fragen und moralischen Dilemmas, die sich damals stellten, der Spagat zwischen Widerstand und Kollaboration, all das hat auch bis heute nichts von seiner Brisanz eingebüßt. Man muss auch wirklich hervorheben, wie nuanciert und selbstkritisch die Rolle der Bahn und ihrer Verantwortlichen beleuchtet wird. Und auch technisch ist die Ausstellung gelungen, sicher nicht zuletzt dank der KI-Animationen, die alte Fotos und sogar Zeitzeugen im wahrsten Sinne des Wortes zum Leben erwecken.

Die Ausstellung läuft noch bis Ende Juni 2026 in der Train World in Brüssel. Weil die SNCB die Erinnerung an diese schwierige Zeit besonders jungen Besuchern zugänglich machen will, ist der Eintritt für Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren, einschließlich Schulklassen, übrigens kostenlos. Mehr Informationen gibt es auf der Webseite des Museums.

Boris Schmidt