Kriege wollten die europäischen Gesandten nicht verhindern, die am 22. August 1864 im Genfer Stadthaus ein Abkommen unterzeichneten. Doch wenigstens sollten sie mit einem Mindestmaß an Menschlichkeit geführt werden: Verwundete Soldaten abzuschlachten wurde geächtet. Künftig sollten sie "eingesammelt und gepflegt werden, egal welcher Nation sie angehören".

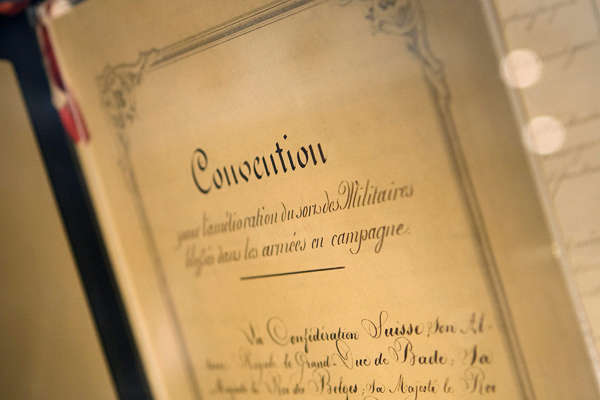

So legte es die erste Genfer Konvention fest. Vor 150 Jahren wurde sie von Baden, Belgien, Dänemark, Frankreich, Hessen, Italien, den Niederlanden, Portugal, Preußen, der Schweiz, Spanien und Württemberg besiegelt. Es war die Geburtsstunde des Humanitären Völkerrechts.

Heute umfasst dieses Regelwerk - früher auch als "Kriegsvölkerrecht" bezeichnet - die vier Genfer Abkommen von 1949 samt Zusatzprotokollen, die Haager Landkriegsordnung und eine Reihe weiterer internationaler Vereinbarungen. Anders als im 19. Jahrhundert, als der Schweizer Humanist und Gründervater der Rot-Kreuz-Bewegung, Henry Dunant, die Welt wegen des grausamen Umgangs mit verwundeten Soldaten alarmierte, geht es längst nicht allein um Kämpfer, sondern viel mehr um den Schutz der Zivilbevölkerung.

Auf Initiative der Schweiz, die Depositar und zusammen mit dem Internationalen Komitee vom Roten Kreuz (IKRK) "Hüterin" der Genfer Konventionen ist, wurden die Schutzregeln 1949 an den "modernen Krieg" angepasst. Es war die Antwort auf Nazi-Deutschlands "totalen Krieg", in dem nicht mehr nur die Armee eines Landes, sondern auch dessen Bevölkerung als militärisches Ziel angesehen wurde.

Dass Zivilisten verschont und geschützt werden müssen, gilt nach der Annahme von Zusatzprotokollen zu den Genfer Abkommen seit 1977 nicht nur für Kriege, sondern für alle Arten von bewaffneten Konflikten. 195 Staaten sind den Genfer Konventionen beigetreten, mehr als 160 auch den Zusatzprotokollen von 1977.

Opfer skrupellosester Kriegführung

Dennoch scheint für kein anderes Vertragswerk die Redensart "Papier ist geduldig" so sehr zu gelten wie für das Humanitäre Völkerrecht: Von Libyen bis Syrien, von Zentralafrika bis zum Gazastreifen, vom Südsudan bis zur Ostukraine - in so gut wie allen heutigen Konflikten sterben Kinder, Frauen und Männer, die keine Waffe angefasst haben.

Sie sind Opfer skrupellosester Kriegführung oder sogar von gezielten Angriffen. Massenweise und oft als Mittel zur Einschüchterung und Erniedrigung gegnerischer Volksgruppen werden Mädchen und Frauen vergewaltigt. Folter, Vertreibung und willkürliche Hinrichtungen sind im Irak wie auf anderen Schauplätzen des Grauens an der Tagesordnung.

Dokumentiert sind solche Verbrechen in etlichen Berichten von Untersuchungskommissionen des UN-Menschenrechtsrates. Ist das Humanitäre Völkerrecht am Ende also nutzlos, nicht mehr als ein frommer Wunsch? Durchaus nicht, meint Valentin Zellweger, der Leiter der Direktion Völkerrecht im Schweizer Außenministerium. "Sie würden einem Arzt ja auch nicht vorwerfen, er sei nutzlos, weil es immer noch Krankheiten gibt."

Mit Hilfe der Genfer Konventionen sei auch viel Leid verhindert oder gelindert worden. Und bei der Bekämpfung von Kriegsverbrechen habe es Fortschritte gegeben. "Der Internationale Strafgerichtshof wurde gegründet, um Urheber von Gräueltaten zu verfolgen und zu bestrafen."

Mit dem "Weltstrafgericht", das 2002 in Den Haag seine Tätigkeit aufnahm, verbinden sich Hoffnungen. Es soll Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit ahnden, wo einzelne Staaten dazu nicht willens oder in der Lage sind. 21 Fälle sind dort anhängig, alle betreffen Konflikte in Afrika. Doch die erhoffte abschreckende Wirkung scheinen die Haager Prozesse bislang kaum zu entfalten.

"Es gibt einfach noch zu viele Leute in Kommandopositionen, die mit Verletzungen der Menschenrechte davonkommen", kritisierte die UN-Hochkommissarin für Menschenrechte, Navi Pillay. "Kriegsverbrechen dürfen grundsätzlich nicht ungestraft bleiben." Das hat sie immer wieder gefordert. Auch vor dem einzigen Gremium auf der Welt, das laut UN-Charta die Verfolgung mutmaßlicher Kriegsverbrecher erzwingen könnte: dem Sicherheitsrat der Vereinten Nationen.

Er könnte den Haager Gerichtshof zum Beispiel anweisen, strafrechtlich gegen Leute vorzugehen, die mutmaßlich für den Tod Zehntausender Zivilisten in Syrien verantwortlich sind, auch wenn Damaskus das verweigert. Die Namen haben UN-Ermittler längst zusammengetragen. Doch im höchsten politischen Entscheidungsgremium der UN sind solche Entscheidungen kaum noch erreichbar. Längst blockieren sich dort Russland und die USA mit ihrer Veto-Macht wieder wie einst im Kalten Krieg.

Thomas Burmeister, dpa/fs - Bild: Salvatore Di Nolfi (epa)