Viele deutsche Konzerne wie Volkswagen, Bertelsmann oder die Deutsche Bank haben ihre unrühmliche Geschichte im Nationalsozialismus bereits aufarbeiten lassen. Ein neues Puzzlestück liefert jetzt die Bielefelder Familie Oetker. Knapp 70 Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg ist Oetker damit zwar spät dran, doch Firmenpatriarch Rudolf-August Oetker (1916-2007) hatte bis zu seinem Tod gebremst und ein Veto eingelegt.

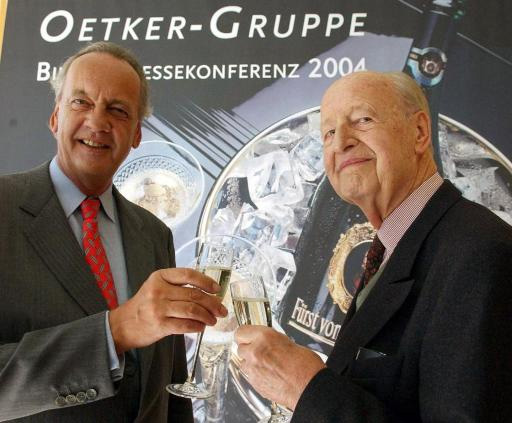

Sein Sohn August öffnete nach dem Tod des Vaters das Unternehmens-Archiv, und nun fasst der 69-Jährige beherzt zusammen, was die Historiker unter Leitung des renommierten Direktors des Instituts für Zeitgeschichte in München, Professor Andreas Wirsching, über seinen Vater herausgefunden haben: «Mein Vater war Nationalsozialist.»

Am Montag erscheint das Buch «Dr. Oetker und der Nationalsozialismus». Die Autoren zeichnen das Bild einer Gesellschaft, in der viele Menschen und Unternehmen sich mit Blick auf ihre Geschäftsinteressen geschmeidig auf die neuen Machthaber einstellten. So auch Oetker-Chef Richard Kaselowsky (1888-1944). Der hatte Ida (1891-1944), die Witwe des 1916 im Ersten Weltkrieg gefallenen Rudolf Oetker geheiratet, und lenkte quasi als Treuhänder das Unternehmen durch schwierige Jahre.

Und er bereitete seinen Stiefsohn Rudolf-August schrittweise darauf vor, an die Spitze des Unternehmens zu rücken. Das Ehepaar starb 1944 bei einem alliierten Bombenangriff in Bielefeld. Kaselowsky war Parteimitglied seit Mai 1933. In Berlin besuchte er regelmäßig den Freundeskreis Reichsführer SS Heinrich Himmler, in dem sich viele wichtige Wirtschaftslenker befanden. Und er spendete Himmler immer wieder größere Beträge.

Bereits 1937 luden die Nationalsozialisten Kaselowsky zum Dank für seine Unterstützung zu einem Empfang von Unternehmern ins Haus des Reichskanzlers ein, wo er auch Adolf Hitler trifft und später begeistert davon berichtet. Kaselowsky sei kein «antisemitischer Rassenideologe» gewesen, heißt es in der Studie, die «antijüdische Politik des Regimes konnte er gleichwohl bruchlos in sein Weltbild integrieren». Und: «Seine Zuwendung zur NSDAP ging über "bloßen Opportunismus" weit hinaus.

Rudolf-August Oetker war seit 1941 im Unternehmen. Als sein Stiefvater Kaselowsky und seine Mutter 1944 ums Leben kamen, übernahm er die Führung der Oetker-Gruppe. Da war er gerade 28 Jahre alt. In den Jahren zuvor hatte Rudolf-August Oetker wenig Berührungsängste mit den Machthabern. Er wusste von Konzentrationslagern, sei aber davon ausgegangen, dass dort «Verbrecher, Schwule, Zigeuner, Zeugen Jehovas und Freimaurer» in Schutzhaft säßen, sagte er Jahrzehnte später.

1940 wurde Rudolf-August Oetker in die NSDAP aufgenommen. Im Juli 1941 ging er freiwillig zur Waffen-SS, die eigene Kampftruppen und die Wachmannschaften in den Konzentrationslagern stellte. Nach mehreren Lehrgängen wurde Oetker am 27. Oktober 1944 SS-Untersturmführer der Reserve. Im Entnazifizierungsverfahren und in seinen Erinnerungen lieferte er mehrere Versionen, etwa dass er zur SS «abkommandiert» worden und der Unteroffiziersrang ihm hinterher geworfen worden sei.

Mit solchen Legenden räumen die Historiker auf. Oetker müsse die Aufnahme in die Waffen-SS aktiv betrieben haben. Nach dem Krieg wurde Oetker von der britischen Besatzungsmacht zunächst acht Monate interniert und am Ende des Entnazifizierungsverfahrens - am 9. Juli 1947 - in Stufe V eingruppiert: unbelastet.

Der Historiker Wirsching sieht in den Forschungsergebnissen weder einen Persilschein noch eine unerwartet tiefe Verstrickung Oetkers in die Verbrechen des Nationalsozialismus. So habe das Unternehmen von dem Zwangsarbeiter-System profitiert, allerdings nur in Firmen, an denen Oetker Beteiligungen hielt, nicht im Stammwerk. Im Jahr 2000 beteiligte sich Oetker am Entschädigungsfonds für ehemalige Zwangsarbeiter.

«Kaselowsky ist ein typisches Beispiel für den fließenden Übergang von national-liberalem Bürgertum zu den Nationalsozialisten», sagt Wirsching. Er sei kein in der Wolle gefärbter Ideologe gewesen. «Er war im Zweifelsfall vor allem Unternehmer. Da aber, wo sich wirtschaftliche Interessen mit der Ideologie der NSDAP verbinden ließen, wurde er schon zum Nationalsozialisten.»

So wurden die Oetkers zu Stützen des Systems. Auch Oetker sei kein militanter Ideologieträger gewesen. «Er hat sich aber freiwillig zur Waffen-SS gemeldet, und er hat vom System profitiert», sagt Wirsching. Wie Kaselowsky und Oetker dachten und handelten, sei ziemlich typisch für weite Kreise des konservativen deutschen Bürgertums dieser Zeit gewesen. «Das war in gewisser Weise normal.»

dpa - Bild: Oliver Weiken (epa)