Der sibirische Permafrost mit seinen Geheimnissen aus der Urzeit ist für den Mammutforscher Jewgeni Maschtschenko in seinem Moskauer Institut zwar räumlich weit entfernt. Der Wissenschaftler ist den Riesen der Eiszeit dennoch ganz nah.

In einem klotzigen Bau an der Profsojusnaja-Straße umgeben den Paläontologen in einem Museum Skelette und Teile längst ausgestorbener Tiere. Dass nun in der fernen Region Jakutien immer mehr Mammut-Kadaver ans Licht kommen, ist auch für den 51-Jährigen eine Sensation. "Jedes Mal, wenn ein ganzes Tier gefunden wird, ist das ein Ereignis", sagt er.

Der Erdzeitalter-Forscher hat viele Expeditionen in die Region Jakutien hinter sich. Tausende Kilometer von der russischen Hauptstadt entfernt sind die Wissenschaftler dort den Mammuts auf der Spur, wo der Frost in tiefe Bodenschichten reicht. "Ich habe ihn selbst erlebt, diesen Verwesungsgeruch, wenn die Erde Teile der Tiere freigibt und der Sauerstoff das Fleisch zersetzt", berichtet Maschtschenko im Institut für Paläontologie der Russischen Akademie für Wissenschaften.

Hungrige Bären und Polarfüchse folgen dem Geruch. Sie fressen die tausende Jahre alten Kadaver. Auch deshalb sei jeder Fund etwas Besonderes, sagt Maschtschenko. "Wenn wir etwa Fleisch finden und es an der Luft lassen, wird es schon innerhalb einer Stunde braun, weil das Eiweiß denaturiert ist - und sich das Gewebe schnell zersetzt", sagt der Biologe. Vor allem im kurzen Sommer - nur anderthalb Monate dauert er dort - finden Bewohner immer wieder gut erhaltene Mammut-Reste. Meist sind es Knochen oder Skelettfragmente, die aus dem tauenden Boden ragen. "Die Mobilität der Menschen nimmt zu, sie erkunden immer neue Regionen und stoßen auf die Zeugen der Vergangenheit", sagt Maschtschenko.

Sensationsfund

In Jakutien werden heute so viele Mammut-Überreste aufgespürt wie sonst nirgendwo. Vor allem deshalb hat es die Nord-Östliche Föderale Universität in Jakutsk mit dem Forscher Semjon Grigorjew inzwischen über die Grenzen Russlands hinaus zu Ruhm gebracht. Grigorjew hat gerade den aufregendsten Fund seines Lebens gemacht: Ein etwa 50 bis 60 Jahre altes Wollhaarmammutweibchen in einem so guten Zustand, dass Wissenschaftler davon sonst nur träumen können. Der mutmaßliche Todeszeitpunkt: vor 10.000 Jahren.

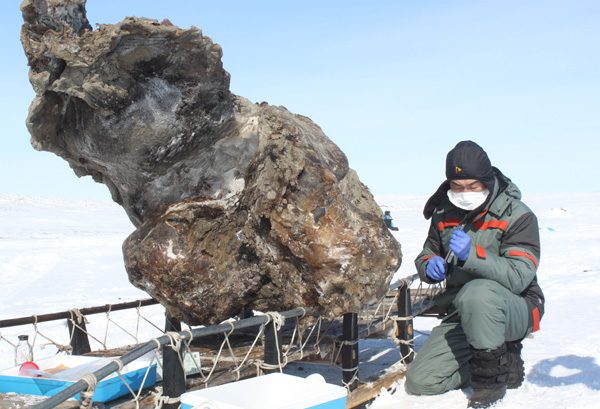

Solch eine Entdeckung gab es in Russland seit mehr als 100 Jahren nicht mehr, wie Staatsmedien den Fund bejubeln. "Fragmente des Muskelgewebes, die wir entdeckt haben am Körper, haben die natürlich rote Farbe von frischem Fleisch", schwärmt Grigorjew vor Fernsehkameras. Er kratzt mit einem Skalpell auf dem tiefgefrorenen Fleisch herum. Am erstaunlichsten für ihn ist aber, dass aus dem Kadaver bei rund minus 10 Grad dickes Blut fließt. "Alles muss nun ganz genau untersucht werden", sagt er.

Klären will er zudem, ob es im Blut so eine Art Frostschutzmittel gibt, das die Mammuts vor dem Erfrieren schützte. Die Ansichten der Wissenschaftler gehen bis heute auseinander, aus welchem Grund genau die Urzeitriesen einst ausstarben. Forscher Maschtschenko sieht die äußeren Umstände wie den Mangel an Nahrung als eine mögliche Ursache. Fakt ist aber, dass die Mammuts in dem Gebiet so lange überlebten wie sonst nirgends. Die letzten Kolosse starben demnach vor etwa 4000 Jahren. Für den Moskauer Experten sind die Funde vor allem deshalb so wertvoll, weil nun auch ihr genetischer Code weiter entschlüsselt werden könnte.

Traum vom Mammut-Klon

Es sind vor allem die Wissenschaftler der Universität in Jakutien, die dabei offen von Plänen sprechen, ein Mammut zu klonen. Alle bisher gefundenen Überreste hätten allerdings nicht geholfen, dem Ziel einer "Wiedergeburt des Mammuts" näherzukommen, muss auch Grigorjew einräumen. Die Forscher der Universität in Jakutsk arbeiten mit Klon-Experten der südkoreanischen Biotechnologie-Stiftung Sooam zusammen. "Wir schließen nicht aus, dass das Gewebe aus dem nun gefundenen Mammut dabei hilft, die Frage des Klonens zu lösen", meint Grigorjew zu dem "Jahrhundert-Fund".

Schon im März vorigen Jahres hatten die Jakuten und Südkoreaner angekündigt, sie wollten Erbgut des Mammuts Eizellen einer Elefantenkuh einpflanzen, die dann den Urzeitvorfahren selbst austrägt. Die Spitzenforscher in Moskau nennen solche Pläne aber utopisch. Weil der untere Teil des nun entdeckten Tiers in sauberem Eis gut konserviert lag, ist zur Freude der Forscher auch der Magen des Mammutweibchens erhalten.

Sie hoffen auch auf neue Erkenntnisse zur Ernährung der Tiere. Das auf der Kleinen Ljachow-Insel gefundene etwa 2,5 Meter große Tier brachten die Forscher am 22. Mai in Sicherheit, um es nun zu untersuchen. "Das Material ist von unschätzbarem Wert für das gemeinsame Projekt unserer Universität und der Stiftung Sooam für eine Wiedergeburt des Mammuts", sagt Grigorjew. "Es hätte verschwinden können, wenn es aufgetaut wäre und wilde Tiere es gefressen hätten." Nur der obere Teil des Rückens, der Kopf und das linke hintere Bein seien skelettiert.

Mit trockenen, mumifizierten oder - bei besonders alten Exemplaren - versteinerten Proben können die Wissenschaftler deutlich weniger anfangen als mit Blut und Muskelgewebe. Im Juli erwartet Grigorjew internationale Forscher, um den Fund zu begutachten.

Finderlohn

Weltweit gilt Sibirien längst als erste Adresse für die Mammut-Forschung. Maschtschenko erzählt, dass vor allem die Bewohner dank immer besserer Kommunikationsmöglichkeiten auch in entlegenen Regionen schnell solche Funde bekanntgeben. Er spricht von einer Art Alarmierungskette. "Die Menschen werden sensibilisiert dafür, wie wichtig dies für die Wissenschaft ist - und melden immer häufiger Funde", sagt er.

Sein Kollege Albert Protopopow berichtet, dass vor allem Jäger oder auch Sammler, die nach Mammut-Elfenbeinzähnen suchen, oft Überreste von Tieren, darunter etwa auch Nashörner, aufspüren. "Wir erleben ein echtes Hochgefühl der Freude, wenn die Natur wieder einmal noch eine Seite der Vergangenheit offenbart", sagt er. Die meisten Exponate kommen zunächst an die Akademie der Wissenschaften der Republik Jakutien, in Kühlkammern. An einem Objekt werde im Schnitt etwa fünf Jahre gearbeitet, sagt Protopopow. Wer fündig in der Tundra wird, kann außerdem auf einen Finderlohn hoffen.

Die Sammler von Mammut-Stoßzähnen haben es meist nur auf das kostbare Elfenbein abgesehen, das auch in China begehrt ist. Schnitzereien aus dem Elfenbein haben in der Region eine lange Tradition. Für die Wissenschaftler aber seien vor allem Gewebeproben von Interesse, wie Maschtschenko in Moskau sagt. Ob damit in Zukunft das Klonen gelingt? Die meisten Fachleute im wissenschaftlichen Zentrum des Landes bleiben da skeptisch. "Schon gar nicht in den nächsten fünf bis sieben Jahren, wie es die Koreaner vorhaben. Das ist völlig unmöglich", sagt er.

Auch ein anderer Sensationsfund aus Jakutien, das erste erhaltene Mammutgehirn, das zuletzt ebenfalls Furore machte in Russland, lässt die Spezialisten in der Hauptstadt eher gelassen. "Aus meiner Sicht sind all diese Erörterungen Unsinn. Beim Einfrieren und Auftauen sterben die Zellen", sagt der Biologe Sergej Saweljew von der Russischen Akademie der Medizinischen Wissenschaften. Er hat das Gehirn einer Computertomographie unterzogen - sein Ziel: "eine dreidimensionale Darstellung, eine Art Atlas, um die innere Struktur des Gehirns zu verstehen".

Herausfinden wollen die Mammut-Forscher zudem, wie ähnlich ihre Objekte den indischen und afrikanischen Elefanten sind. Solange es aber keine lebendigen Zellen gebe, sehen Wissenschaftler kaum eine Chance, die Tiere zu klonen. Ein für alle Mal will aber etwa Maschtschenko das doch nicht ausschließen. "Die Wissenschaft lebt von Visionen. In der Renaissance hat Leonardo da Vinci praktisch den Computer vorhergesagt. Und dann dauerte es noch Hunderte Jahre", sagt er. Freilich entwickle sich die Wissenschaft heute viel rasanter.

Experten halten es daher für denkbar, dass Gen-Ingenieure das Mammut-Genom in ferner Zukunft rekonstruieren können. Sie betonen aber, dass dafür immense Kosten anfallen. Auch Maschtschenko hofft, dass nicht zuletzt die Sensationsfunde aus Jakutien die Politik anspornen, für diese Forschung mehr Geld auszugeben.

Von Ulf Mauder, dpa - Bild: Semyon Grigoryev, afp